Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui et Salima Mellah (dir.), Hirak en Algérie. L’invention d’un soulèvement, La fabrique éditions (en librairies le 21 février 2020)

Omar Benderra, François Gèze, Rafik Lebdjaoui et Salima Mellah (dir.), Hirak en Algérie. L’invention d’un soulèvement, La fabrique éditions (en librairies le 21 février 2020)

« L’analyse risque toujours de reléguer dans l’ombre un caractère essentiel de l’événement : le fait qu’il constitue une totalité indivisible, originale, singulière, et cela bien qu’il ne surgisse pas d’une façon irrationnelle, bien qu’il puisse se comparer à d’autres événements et qu’enfin il ait une portée et des significations générales. » Henri Lefebvre, « Esquisse d’une théorie de l’événement », in La Proclamation de la Commune. 26 mars 1871[1].

J’ai rendu compte ici récemment de deux livres sur l’Algérie – Le Trauma colonial[2], écrit avant le hirak, mais dont la lecture est très éclairante quant aux conditions psychiques qui prévalaient alors dans le pays et dont les hypothèses me semblent tout à fait confirmées par ce qui se passe aujourd’hui (et c’est pourquoi sa lecture me paraît toujours très utile) et Algérie, la nouvelle indépendance[3], consacré, lui, au hirak (le premier paru en France sur le sujet, si je ne me trompe pas), et qui donnait un bon éclairage, une bonne synthèse sur le mouvement. Voici donc que paraît à La fabrique, dont on n’attendait pas moins, un excellent recueil collectif dont les auteur·e·s, Algérien·ne·s surtout, mais aussi Françai·se·s, sont journalistes, avocats, économistes, anciens cadres de l’industrie pétrolière ou de l’armée algérienne… Le plus jeune est né en 1989, la plus âgée en 1949 (non, en fait, François Gèze, ancien directeur des éditions de La Découverte, est né en 1948). Iels militent dans des organisations de droits de l’homme, des comités de chômeurs ou ont publié des livres et des articles toujours bien informés sur l’Algérie[4].

À la lectrice ou au lecteur qui s’étonnerait de ma soudaine « manie » algérienne, je répondrai simplement par deux ou trois extraits de la « chronologie de la révolte populaire contre le régime algérien » (février-novembre 2019, délais d’impression obligent) que l’on trouve à la fin de ce livre (je donne seulement quelques dates, sachant que chaque vendredi depuis le 22 février 2019 est jour de manifestation, et chaque mardi aussi – manifestations des étudiants) :

« Dimanche 10 février 2019. – Un communiqué officiel annonce qu’Abdelaziz Bouteflika, âgé de quatre-vingt-un ans et très malade, est candidat à un cinquième mandat présidentiel de cinq ans.

Mercredi 13 février au vendredi 22 février. – Plusieurs manifestations ont lieu en réaction à cette annonce, d’abord à Bordj Bou Arreridj, puis à Kherrata (Béjaïa) et […] Khenchela, où un poster géant de Bouteflika est arraché par les manifestants et piétiné. Deux jours plus tard, la même scène se déroule à Annaba.

Vendredi 22 février. – Dans une vingtaine de villes, des centaines de milliers de manifestants défilent suite à un appel anonyme lancé sur Facebook. C’est l’acte 1 de la contestation populaire. […]

Vendredi 1er mars. – Acte 2 : la presse indique la participation de plus de cinq millions de manifestants dans tout le pays. […]

Vendredi 8 mars. – […] Il est question de dix-sept millions de manifestants avec une importante participation de femmes ce vendredi, qui coïncide avec la journée des droits des femmes. […]

Vendredi 15 mars. – […] plus de vingt millions de manifestants dans une quarantaine de wilayas (soit près de la moitié de la population, bébés et vieillards compris). […]

Vendredi 5 juillet. – Les marches du hirak coïncident avec la fête nationale célébrant l’indépendance de 1962. Plusieurs millions de personnes manifestent dans tout le pays. […]

Vendredi 1er novembre. – Coïncidant avec le soixante-cinquième anniversaire du déclenchement de la guerre de libération , ce trente-septième vendredi du hirak mobilise à nouveau pacifiquement, dans les rues de toutes les villes du pays, au moins cinq millions de manifestant·e·s. […] »

Dessin de Dilem paru dans le journal La Liberté, Alger, le samedi 23 février 2019.

Dessin de Dilem paru dans le journal La Liberté, Alger, le samedi 23 février 2019.

Ceci pour donner une idée de l’énorme mobilisation des Algérien·ne·s, qui ne s’est pas démentie depuis (même s’il est toujours facile, pour les tenants du pouvoir ou ce qu’il en reste de prétendre, après des chiffres pareils, que « la mobilisation s’affaiblit » ou que « le mouvement s’essouffle » – tiens, comme c’est bizarre, il me semble avoir déjà entendu ça ailleurs…) Un coup d’œil sur la presse en ligne nous renseigne sur le cinquante-deuxième vendredi (!) : il y avait du monde[5], comme il y en avait quelques jours avant, dimanche 16 février, à Kherrata : en effet, c’est là qu’avait eu lieu, le 16 février 2019, la première grande manifestation « contre le cinquième mandat » – je mets des guillemets car s’il est exact que ce cinquième mandat a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, ou plutôt l’humiliation de trop, on ne saurait s’expliquer pareille mobilisation par ce seul fait, aussi inacceptable soit-il. Quoi qu’il en soit, le hirak a commencé à fêter son premier anniversaire à Kherrata : le site Interlignes parle de « centaines de milliers de personnes » défilant « sous un soleil printanier »[6]. Parions que cette première bougie sera aussi l’occasion de manifestations monstres dans les grandes villes du pays, vendredi prochain. Mais pourquoi Kherrata ? Il est important de revenir sur la signification de ce lieu : on l’ignore souvent (moi le premier), mais cette bourgade fut associée aux événement tragiques que vécut l’Algérie le 8 mai 1945. On célébrait ce jour la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la victoire sur les forces de l’Axe, à laquelle avaient largement participé les « troupes coloniales » – dont de nombreux Algériens, bien sûr. Ces derniers pensaient avoir gagné leur « droit à avoir des droits » – mais les colons ne l’entendaient pas de cette oreille. Mohammed Harbi, vétéran du FLN, a décrit cet engrenage fatal dans un article intitulé : « La Guerre d’Algérie a commencé à Sétif[7] ». La répression exercée par les Français fit plusieurs milliers de morts, à Sétif, Guelma et Kherrata, laquelle, écrivait Jean-Pierre Filiu dans son essai sur le hirak, est devenue un « symbole du nationalisme algérien, à cause des massacres qui l’ont endeuillée en 1945 ». Ainsi, dès son origine, le hirak renoue avec l’histoire de la guerre de libération, et cela s’exprime régulièrement dans les slogans des manifestants, tel celui-ci : « 1962, indépendance du sol [ou : du pays], 2019, indépendance du peuple ». En 1962 – et même avant –, ce sont en effet les militaires qui ont pris le pouvoir, et encore, pas n’importe quels militaires : ceux de l’ALN, Armée de libération nationale, autrement appelée « armée des frontières » puisqu’elle s’était constituée à l’extérieur du pays, au Maroc et en Tunisie. Cette armée qui n’avait pas combattu frontalement la puissance coloniale fit preuve de ses capacités militaires après les accords d’Evian[8] lors de son entrée en Algérie en liquidant les maquis déjà très affaiblis par l’armée française – Filiu parle du « bain de sang de l’été 1962 ». Depuis lors, le pouvoir algérien (ces mêmes militaires, en gros) n’a cessé de se parer de la légitimité de la guerre de libération… Ce qui est un comble : « De fait, écrit Omar Benderra dans sa contribution sur “Le hirak sur la scène internationale”, derrière un discours officiel parfois très critique, le régime algérien a toujours maintenu des relations étroites avec les différents centres de pouvoir à Paris. Cette coopération oblique a commencé avant même la fin de la guerre de libération. Cette entente s’est très tôt concrétisée, aux premiers jours de l’indépendance en 1962, lorsque l’armée coloniale a mis ses casernes à la disposition de l’armée des frontières commandée par le colonel Boumediene, en rébellion contre le GPRA. Ainsi le nationalisme “ombrageux” du président Houari Boumediene (1965-1978) et les tensions récurrentes avec la France, notamment lors de la nationalisation du pétrole en 1971, n’ont nullement empêché la poursuite d’un accord secret permettant à l’armée française de mener des recherches de guerre chimique et bactériologique jusqu’en 1978 (voire jusqu’en 1986 selon certaines sources) sur la base B2 Namous, dans le Sud-Ouest algérien. »

C’est pourquoi revendiquer « l’indépendance du peuple », c’est renvoyer le mensonge galonné là d’où il n’aurait jamais dû sortir : dans ses casernes. Les manifestants du vendredi ne s’y trompent pas : « État civil, non militaire » est un de leurs principaux mots d’ordre (variante : « État civil, non policier », ce qui pourrait nous concerner, ici aussi).

Mais je devrais dire deux mots de l’organisation du livre. Il est composé de trois parties : « I. Aux origines du mouvement », « II. Un mouvement d’une puissance extraordinaire » et « III. Les réactions du régime et des puissances étrangères ». Ces trois parties comprennent dix-huit textes en tout, aussi est-il quelque peu compliqué de vouloir en rendre compte en détail. Je me contenterai donc de quelques remarques à propos d’un texte de chaque partie.

Mais tout d’abord, un mot à propos du terme « mouvement » : certain·e·s Algérien·ne·s contestent cette appellation (hirak = mouvement, prononcé « à la marocaine » en référence aux récents soulèvements du Rif – les Algérien·ne·s diraient plutôt harak – ) et préfèrent parler de révolution, qu’iels qualifient souvent de « révolution du sourire ». En effet, le hirak est marqué par un humour ravageur qui s’est exprimé d’abord dans les chansons des supporters de foot, reprises en chœur dans les manifestations, et aussi à travers « le génie des pancartes et des banderolles » écrit Rafik Lebdjaoui dans sa contribution[9] : « L’inspiration qui nourrit les auteurs de ces œuvres semble inépuisable. Humour et lucidité constituent la matrice de ces manifestes politiques, beaucoup plus éloquents que mille discours. » Citons, entre mille autres : « Plus jamais d’ordures, ni dans la rue, ni au pouvoir ! », « Gardez l’argent, rendez-nous l’Algérie ! » ou « Abdelkader, oui, Abdelcadre non ! » (références à l’émir Abdelkader, chef historique de la résistance à la conquête coloniale et à Abdelaziz Bouteflika, que l’on ne voyait plus que sous forme de portrait encadré lors des cérémonies officielles ces dernières années).

Commençons par le texte 5 de la première partie, « Une insurrection qui n’est pas tombée du ciel », par Ahmed Selmane. « Il existe toujours, écrit-il, une part de mystère dans le déclenchement d’un mouvement social, lequel peut tarder longtemps à venir même quand les “conditions objectives”, comme on dit, sont réunies. » Ceci me rappelle le début d’un autre texte, de Deleuze et Guattari celui-là, et qui m’a souvent servi d’antidépresseur dans les périodes de « Pot au noir », ou de calme plat, si l’on préfère : « Dans des phénomènes historiques comme la Révolution de 1789, la Commune, la Révolution de 1917, il y a toujours une part d’événement, irréductible aux déterminismes sociaux, aux séries causales. Les historiens n’aiment pas bien cet aspect : ils restaurent des causalités par-après. Mais l’événement lui-même est en décrochage ou en rupture avec les causalités : c’est une bifurcation, une déviation par rapport aux lois, un état instable qui ouvre un nouveau champ de possibles. […] Un événement peut être contrarié, réprimé, récupéré, trahi, il n’en comporte pas moins quelque chose d’indépassable. Ce sont les renégats qui disent : c’est dépassé[10]. Mais l’événement lui-même a beau être ancien, il ne laisse pas dépasser : il est ouverture de possible. Il passe à l’intérieur des individus autant que dans l’épaisseur d’une société[11]. »

Cela dit, on peut bien repérer, après-coup, ces fameuses raisons objectives et les signaux avant-coureurs de ce qui se préparait alors. « Le hirak algérien n’est pas tombé du ciel, poursuit Selmane : l’incroyable gabegie et l’immoralité de la caste dirigeante, la rapine et la corruption érigées en mode de fonctionnement, la hogra[12] en règle absolue, tout cela créait depuis longtemps les conditions d’une insurrection que seule la hantise d’un nouveau basculement dans la violence généralisée faisait retarder. » Mais bien sûr, tout cela ne suffisait pas à déterminer un soulèvement. Selon l’auteur, « c’est le régime lui-même qui a créé l’élément déclencheur. Personne ne peut en effet affirmer que les Algériens se seraient mis en mouvement le 22 février si les improbables hiérarques du régime n’avaient poussé l’arrogance et l’impudence au point de présenter un Abdelaziz Bouteflika totalement impotent[13] pour un cinquième mandat. […] » Mais cette folie était aussi porteuse de menace, car tout le monde comprenait bien que ceux que l’on appelait les « décideurs » – soit la junte militaire qui se servait du quasi cadavre présidentiel comme d’un écran dissimulant son pouvoir réel – étaient prêts à tout, y compris à replonger le pays dans les horreurs des années 1990 pour rester en place. Il faut dire que la place était bonne : depuis longtemps déjà les généraux de la « coupole mafieuse » qui dirige réellement le pays ont mis en place un système de corruption et de détournement des fonds publics (en particulier de la rente pétrolière) absolument ahurissant. Cette gestion de compradores avait abouti à la mise en place d’accords « d’ajustement structurel » en 1994 et 1995 obéissant « aux standards du FMI en matière de privatisation et d’ouverture de l’économie », écrit Omar Benderra au chapitre 4 : « La banqueroute au bout de la dictature ». Il poursuit : « La libéralisation menée sous couvert d’ajustement est l’occasion d’un détournement massif de ressources publiques et d’accaparement à vil prix du patrimoine d’entreprises publiques liquidées arbitrairement. […] Les cessions opaques des actifs de près de huit cents entreprises publiques ne rapportent que deux cents millions de dollars au Trésor, alors que le remboursement des dettes et le financement des prolongements sociaux de ces liquidations lui ont coûté trois milliards et demi de dollars. Plutôt que de libéralisation, il s’agit bel et bien d’une opération suspecte de liquidation du patrimoine national […] »

Ainsi, pour revenir à la contribution d’Ahmed Selmane, « le mouvement populaire du 22 février a été une réaction de survie, comme l’avait été avant lui la révolte née de la répression coloniale du 8 mai 1945, qui annonçait le 1er novembre 1954 [début de la guerre d’indépendance], ou également les manifestations de 1960. Ces dernières ont été un mouvement d’occupation massive de l’espace public par les Algériennes et les Algériens[14] alors que l’organisation révolutionnaire était affaiblie et que l’ordre colonial paraissait définitivement victorieux : ce fut un moment où les Algériens ont fait bouger les lignes et accéléré le mouvement de l’histoire. »

Cependant, pour mieux comprendre comment le hirak a été rendu possible, « il est essentiel de rappeler l’importance des mouvements sociaux qui ont marqué les deux décennies qui [l’ont précédé]. En effet, contrairement aux clichés d’une population soumise et résignée, la contestation n’a jamais cessé en Algérie, même si elle est restée parcellaire et atomisée du fait de l’action permanente des appareils policiers pour empêcher toute velléité d’organisation autonome. » Et de fait, comme le rappelle l’introduction de ce texte d’Ahmed Selmane, on a vu « l’explosion, à partir de 2003-2004 de milliers d’émeutes locales pour l’eau, le logement, la voirie, etc. ; [des] mobilisations de chômeurs en quête d’emplois ; [une] multiplication des conflits sociaux depuis 2010, notamment à l’initiative des syndicats autonomes ; [des] manifestations de rue contre la vie chère en 2011 ; [les] mobilisations à partir de 2014-2015 contre l’exploitation du gaz de schiste dans le Sud ; [les] slogans anti-pouvoir dans les stades de football[15] ; [le] succès croissant des rappeurs et des youtubeurs ultracritiques sur le Web… »

Quelles que soient les raisons « prépondérantes », si tant est que l’on puisse les identifier, la « conscience nouvelle » du hirak est « le fruit d’accumulations lentes et souterraines engrangées dans l’adversité et la solitude la plus absolue. La plus emblématique, car se déroulant alors que la répression et les violences étaient endémiques, est celle du combat des familles de disparus[16]. [Ce combat] – qui continue en 2020 – a été un exemple de ténacité et de courage. Ceux qui passaient devant ces femmes frêles portant les mercredis les pancartes de leurs disparus ne pouvaient pas, eux les “tranquilles”, ne pas prendre acte du fait qu’elles ne cédaient pas face à la terreur. Ces familles de disparus, souvent démunies, donnaient une leçon permanente de détermination et de courage […] »

Dans la deuxième partie du livre (« Un mouvement d’une puissance extraordinaire »), le chapitre 10 montre « La résurgence de la mémoire de la lutte contre le colonialisme français ». « C’est peut-être le caricaturiste Dilem, écrit Hassina Mechaï, qui a le mieux saisi le sous-texte du hirak algérien. Sur un de ses dessins, cette phrase : “La guerre de libération s’est arrêtée le 5 juillet 1962…” Puis, croqué en chechia, moustaches et babouches, un Algérien, le drapeau national au poing, ajoute : “… pour reprendre le 22 février 2019. »

Dessin de Dilem paru dans le journal La Liberté, Alger, le jeudi 4 juillet 2019.

Dessin de Dilem paru dans le journal La Liberté, Alger, le jeudi 4 juillet 2019.

Les officiers supérieurs au pouvoir depuis 1962, en liquidant l’option de la « prépondérance du politique sur le militaire » pourtant adoptée par le congrès de la Soummam[17] en 1956, avaient capté à leur seule gloire et surtout à leur seul profit la « rente mémorielle symbolique » de la guerre d’indépendance, laquelle leur permit de mettre la main sur « d’autres rentes, plus sonnantes et trébuchantes ». Toute la légitimité du pouvoir reposait sur la lutte anticoloniale. Le remettant en cause, la rue ne pouvait que renouer avec un autre récit historique. Ainsi, on a vu réapparaître les portraits d’Abane Ramdane et de Larbi Ben M’Hidi. Le premier était le principal défenseur de la ligne « politique » au congrès de la Soummam. Il fut assassiné au Maroc par ses camarades partisans de la ligne « militaire » du FLN. Quant au second, dirigeant de la wilaya d’Alger, il plaidait lui aussi pour la prépondérance du politique mais, de plus, pour celle de l’« intérieur » (les maquis et les militants qui luttaient à l’intérieur des frontières de l’Algérie française) sur l’« extérieur » (Maroc et Tunisie principalement , où s’organisèrent l’ALN et le GPRA). Lui fut assassiné par les hommes de Massu durant la dite « bataille d’Alger ». Mais il a laissé ce cri : « Jetez la révolution dans la rue, et le peuple s’en emparera. » Et de fait, ce qu’évoque le plus puissament le hirak, c’est le mouvement de décembre 1960, déjà évoqué plus haut et qui suscita le slogan qui s’applique parfaitement à la situation d’aujourd’hui : « Un seul héros, le peuple. » « C’est donc à nous de nous rendre compte que le passé réclame une rédemption dont peut-être une toute infime partie se trouve placée en notre pouvoir. Il y a un rendez-vous mystérieux entre les générations défuntes et celle dont nous faisons partie nous-mêmes. Nous avons été attendus sur terre. Car il nous est dévolu, à nous comme à chaque équipe humaine qui nous précéda, une parcelle du pouvoir messianique[18]. »

Comme les deux précédentes, la troisième partie de Hirak en Algérie (« Les réactions du régime et des puissances étrangères ») est composée de textes tous plus intéressants les uns que les autres. J’ai choisi de m’attarder sur le tout dernier, d’Omar Benderra, qui situe le hirak dans le contexte international, tout en rappelant l’histoire de la politique étrangère algérienne depuis l’indépendance. Après la fin de la guerre (anti)coloniale, l’Algérie est propulsée sur le devant de la scène des luttes anti-impérialistes de l’époque, comme en témoigne le titre d’un ouvrage récemment paru : Alger, capitale de la révolution[19]. L’Algérie rejoint et devient l’un des leaders du groupe des « non-alignés » (fondé lors de la conférence de Bandung en 1955). Mais comme on l’a vu le contact avec l’ancienne puissance coloniale ne sera jamais rompu – même s’il s’est fait discret jusqu’à aujourd’hui, pour cause de légitimité historique (un des textes du livre parle même d’une « Algérie Potemkine » à la facade « révolutionnaire » – à l’image des faux villages prospères, tout en facades, que son ministre Potemkine édifiait sur la route des voyages en Russie profonde de l’impératrice Catherine II). Depuis l’indépendance, les principaux partenaires du pays sur la scène internationale ont donc été la France, l’Urss (aujourd’hui Fédération de Russie) où ont été formés les militaires et surtout les services de sécurité algériens, et qui a été le principal fournisseur d’armes du pays – il faut rappeler que le budget militaire algérien, qui s’élève à une dizaine de milliards de dollars, reste le plus important d’Afrique), les États-Unis à partir du 11 septembre 2001 surtout, lequel a permis aux généraux algériens de se poser en ultimes remparts contre l’islamisme, à l’instar de quelques autres dictateurs de la région, et enfin la Chine, essentiellement sur le plan économique – les Chinois ont raflé la plupart des marchés pharaoniques de construction, telle l’autoroute est-ouest de 1200 km dont personne ne sait très bien à quoi elle sert ni combien elle a coûté au pays… À cela il faut ajouter l’Union européenne, qui compte sur l’Algérie comme sur ses voisins du Maghreb pour endiguer chez elle les flux de migrants en provenance d’Afrique subsaharienne. Bref, plus grand-chose à voir avec une « capitale de la révolution ». Cela pourrait même ressembler au contraire : un bastion stratégique de l’Occident (c’est le plus grand pays d’Afrique) au sud de la Méditerranée. Et ceci explique peut-être pourquoi l’on ne parle pas plus du hirak par chez nous…

Mais ce livre, comme celui de Jean-Pierre Filiu avant lui, vient en partie combler cette lacune. À lire d’urgence.

Dessin de Dilem paru dans le journal La Liberté, Alger, le samedi 8 février 2020.

Dessin de Dilem paru dans le journal La Liberté, Alger, le samedi 8 février 2020.

Notes

[1] La fabrique, 2018 (Gallimard, coll. 30 Journées qui ont fait la France, 1965).

[2] Karima Lazali, Le Trauma colonial. Une enquête sur les effets psychiques et politiques comtemporains de l’oppression coloniale en Algérie, éd. de La Découverte, 2018, dont j’ai traité ici.

[3] Jean-Pierre Filiu, Algérie, la nouvelle indépendance, éd. du Seuil, déc. 2019. J’en ai parlé ici.

[4] Voici la liste des auteur·e·s :

Zineb Azouz, née en 1969 à Constantine, est diplô- mée en statistique mathématique et enseigne cette discipline à l’université de Constantine. Elle est l’auteure de nombreux articles sur la politique algérienne, la biométrie et la vaccination, publiés sur Algeria-Watch, Hoggar, AlgeriaNetwork et sur son site.

Abdelghani Badi, né en 1973, avocat à la Cour d’Alger depuis 1999, est le président du bureau d’Alger de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme depuis 2013, et vice-président de la Fédération arabe des centres des droits de l’homme.

Houari Barti, né en 1973 à Oran, est journaliste au Quotidien d’Oran depuis 2004.

Omar Benderra, né en 1952, économiste, ancien président de Banque publique en Algérie, a été chargé de 1989 à 1991 de la renégociation de la dette nationale. Consultant indépendant, il est l’auteur de nombreux articles sur la politique et l’économie algériennes. Il est membre de l’association Algeria-Watch et a publié de nombreux articles sur son site.

Amine Bendjoudi, né en 1989 à Alger, titulaire d’un master en intelligence artificielle de l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediene (USTHB), est photographe indépendant, scénariste et digital manager.

Hocine Dziri, né en 1972, journaliste à Alger, a publié plusieurs articles en Algérie et à l’étranger.

José Garçon, née en 1949, membre de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean-Jaurès, journaliste à Libération de 1974 à 2008, est spécialiste du Maghreb et plus particulièrement de l’Algérie.

Hadj Ghermoul, né en 1981, père de deux enfants, milite au sein au sein du comité national pour la défense des droits des chômeurs.

François Gèze, né en 1948, éditeur, a dirigé de 1982 à 2014 les Éditions La Découverte, où il a notam- ment publié de nombreux livres consacrés à l’his- toire de l’Algérie coloniale et à l’Algérie contemporaine. Il est membre depuis 1998 de l’association Algeria-Watch et a publié de nombreux articles sur son site.

Rafik Lebdjaoui, né en 1966, journaliste, est membre de l’association Algeria-Watch.

Hocine Malti, ingénieur des pétroles, a participé au lancement de la Sonatrach (créée en décembre 1963), dont il a été vice-président de 1972 à 1975. Aujourd’hui consultant pétrolier, il est l’auteur de Histoire secrète du pétrole algérien (La Découverte, 2010) et de nombreux articles sur l’économie algérienne.

Hassina Mechaï, née en 1978, journaliste franco-algérienne, travaille pour différents médias inter- nationaux et français, dont LePoint.fr, Middle East Eye, Ehko, Ballast, Middle East Monitor. Elle s’intéresse à la gouvernance mondiale, à la société civile et au soft power médiatique et culturel.

Mohamed Mehdi, né en 1965, est le pseudonyme de Lazhar Djeziri, journaliste au Quotidien d’Oran. Ingénieur de formation, il a commencé le journalisme fin 1994 à L’Hebdo libéré, avant de rejoindre l’équipe de La Nation puis de Libre Algérie.

Salima Mellah, née en 1961, journaliste, a créé en 1997 l’association Algeria-Watch (et son site Internet <Algeria-Watch.org>), consacrée à la dénonciation des violations des droits humains en Algérie, qu’elle anime depuis lors. Elle est l’auteure de nombreux rapports et études sur les violations des droits humains dans les pays arabes.

Ahmed Selmane, né en 1957, politologue et journaliste, est l’auteur de plusieurs études dans des revues spécialisées sur le système politique et les médias algériens, et a notamment collaboré à l’hebdomadaire La Nation.

Habib Souaïdia, né en 1969, ancien militaire, est l’auteur de La Sale Guerre. Le témoignage d’un ancien officier des forces spéciales de l’armée algérienne (La Découverte, 2001) et de nombreux articles publiés sur le site Algeria-Watch. Il vit en France depuis 2000, où il est réfugié politique.

[5] Voir par exemple https://algeria-watch.org/?p=73254

[6] Article à lire ici.

[7] https://www.monde-diplomatique.fr/2005/05/HARBI/12191

[8] Résultat des négociations entre le gouvernement français et le GPRA, (Gouvernement provisoire de la République algérienne, formé en exil pendant la guerre) qui met fin à la « guerre d’Algérie » (18 mars 1962).

[9] Merci aux éditions La fabrique qui nous autorisent à publier ci-après cette contribution en « bonnes feuilles ».

[10] À propos de ceux qui voudraient bien déjà enterrer le hirak, voir par exemple sur le site Orient XXI : « Kamel Daoud, fossoyeur du “rêve algérien” ». Orient XXI consacre par ailleurs un dossier à « L’An II de la révolution algérienne ».

[11] Gilles Deleuze et Félix Guattari, « Mai 68 n’a pas eu lieu », Les Nouvelles littéraires 3-9 mai 1984, texte recueilli in Gilles Deleuze, Deux Régimes de fous, textes et entretiens 1975-1995, Les Éditions de Minuit, 2003.

[12] La hogra désigne le mépris et l’humiliation infligés au faible par le fort – au peuple par le pouvoir.

[13] Déjà sérieusement affecté par un cancer de l’estomac depuis 2005, il fut victime de deux AVC en 2013 qui le laissèrent totalement incapable d’assumer son poste de Président. Du coup, les cérémonies officielles qui requéraient sa présence se déroulaient devant un portrait de lui. On cite souvent l’histoire de ce cheval qui fut offert… au portrait de Bouteflika. Et lors de la « grotesque cérémonie d’investiture du 10 février 2019, on offrit un portrait de Bouteflika… au portrait de Bouteflika !

[14] Mathieu Rigouste travaille depuis plusieurs années déjà sur cet événement de 1960 (voir son site par ici). Son livre Un seul héros, le peuple sort prochainement aux éditions Pmn. J’espère bien en parler ici.

[15] Au point que certaines retransmissions télévisées se faisaient sans le son, afin que les téléspectateurs ne soient pas contaminés par le mauvais esprit des supporters… Sur le rôle des supporters de football dans le hirak, on lira avec profit le chapitre (« Le footaball au cœur ») que Jean-Pierre Filiu leur a consacré dans son livre Algérie, la nouvelle indépendance, op. cit., ou encore l’excellent « En Algérie, les stades contre le pouvoir », article de Mickaël Correia paru dans le numéro de mai 2019 du Monde diplomatique.

[16] Ahmed Selmane parle bien sûr ici des disparus de la période de la guerre civile des années 1990, que beaucoup nomment désormais la « guerre des militaires contre les civils ». À ce propos, je me permets de renvoyer encore une fois au livre essentiel de Karima Lazali, Le Trauma colonial, dont j’ai traité ici.

[17] Ce congrès du FLN se tint dans la clandestinité du 13 au 23 août 1956 dans le village d’Ifri, dans la vallée de la Soummam (fleuve qui se jette dans la Méditerranée à Béjaïa, en Kabylie).

[18] Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire, II », in Écrits français, Folio/Essais, 1991, p. 433-434.

[19] Elaine Mokhtefi, Alger, capitale de la révolution. De Fanon aux Black Panthers, La fabrique éditions 2019 [éd. anglaise Verso books, 2018).

Bonnes feuilles

Chapitre 14 :

Quand les artistes deviennent partie prenante du hirak

par Rafik Lebdjaoui

Formidable mobilisation populaire, le hirak a été également l’occasion d’une stupéfiante effervescence de créations artistiques de haut vol, en particulier de chanteurs et de graphistes. Grâce à la puissance de leur force émotive, leur audience considérable sur le Web et les réseaux sociaux, en Algérie comme dans le reste du monde, a contribué de façon décisive à souder les « marcheurs » des vendredis et des mardis, ainsi qu’à populariser leur détermination à l’échelle internationale.

L’un des phénomènes les plus remarquables du hirak a été l’implication massive des artistes, plus particulièrement des chanteurs, des graphistes et des plasticiens. Dès les premiers jours, l’acteur populaire Merouane Guerouabi s’est exprimé dans une vidéo sur sa page Facebook pour appuyer le mouvement et inviter ses confrères à le rejoindre : on ne doit pas avoir peur en tant qu’artistes d’être marginalisés ou exclus des projets artistiques, a-t-il plaidé en substance. L’arme du chantage du régime, évoquée par l’artiste, n’a donc pas eu d’effet cette fois-ci : beaucoup de créateurs se sont rangés spontanément du côté des manifestants.

L’impulsion artistique première est toutefois venue des supporters du club de foot algérois l’USMA avec leur chanson Casa del Mouradia (titre inspiré de la célèbre série espagnole Casa de papel[1]). La chanson, qui décrit le mal-être de la jeunesse algérienne et la mainmise du régime sur les richesses du pays, est devenue l’hymne du hirak dès le premier jour. Elle a été reprise par plusieurs interprètes à diverses occasions, y compris par un orchestre de musique classique andalouse lors d’un spectacle, chose impensable par le passé. Le fait qu’un orchestre de musique savante réputée élitiste reprenne une chan- son contestataire de supporters de foot a marqué un point de rupture qui a scellé un consensus de toutes les franges de la société contre le régime.

Une exceptionnelle créativité musicale (et politique)

La toute première chanson dédiée au hirak est née la semaine qui a suivi le 22 février. Amine Chibane esquisse une chanson le lendemain de la manifestation, il contacte la jeune actrice Mina Lachtar, Amel Zen et Aboubakr Maatallah, qui adhèrent au projet, complètent la chanson et composent la musique. Ce noyau a invité d’autres artistes pour tourner un vidéo-clip : « Tous ceux qui ont participé l’ont fait spontanément », se souvient Amine Chibane. En à peine soixante-douze heures, Libérez l’Algérie est en boîte[2]. La chanson, bouleversante d’émotion même pour les non-arabisants ailleurs dans le monde, sera reprise par des millions de manifestants en Algérie et dans d’autres pays. Sur YouTube, elle a enregistré près de 10 millions de vues dix mois plus tard.

« Il fallait se positionner dès le début et sortir la chanson au plus vite avant que le pouvoir récupère d’autres artistes pour chanter ses louanges comme il en a l’habitude », témoigne Amine Chibane. Au-delà de la création artistique, Libérez l’Algérie a été une action politique offensive et préventive. Pour Mina Lachtar, participer à cette action était un « devoir » envers le pays. « Et encore, c’est bien peu », précise-t-elle. « On ressentait de la fierté, du courage. Et puis la peur, même si elle n’a pas complètement disparu, s’est à moitié brisée. Le hirak nous a libérés. » Mina Lachtar croit que « l’artiste doit accompagner la société partout où elle va, la soutenir, car il en fait partie ».

Comment expliquer ce succès phénoménal ? « Parce que c’est sorti du cœur », répond spontanément Amine Chibane. Le succès de cette chanson n’a pas tari son inspiration, bien au contraire. Le 6 mai, il enchaîne avec Système dégage : « C’était pour prendre position contre l’élection présidentielle que le régime voulait nous imposer le 4 juillet », explique-t-il[3]. L’artiste poursuivra quelques semaines plus tard avec le groupe Tikoubaouine en lançant Samidoun (Nous résisterons)[4]. Le 5 juillet, jour de la Fête de l’indépendance, il chantera a cappella avec ses amis El houria rahi fel beb (La liberté est à nos portes) pendant la manifestation. Après la vague d’arrestations, il composera Libérez zouaâma (Libérez les leaders)[5].

Même si ce foisonnement artistique est difficile à cerner à chaud, Amine Chibane tente une explication : « Le 22 février m’a fait revivre. » Quelques mois avant le début du hirak, déprimé par la situation du pays, le chanteur avait composé une chanson intitulée Mademoiselle Algérie ferdjina ton soleil (Mademoiselle Algérie, montre-nous ton soleil)[6]. Une prémonition.

Le hirak a également révélé des talents méconnus comme Mohamed Kechacha, un chanteur de chaâbi algérois. Dès le 6 avril, il a diffusé un vidéo-clip sur sa chaîne YouTube intitulé 1 000 milliards (en référence aux recettes pétrolières du pays de 1 000 milliards de dollars en vingt ans)[7]. Lawzy, de son nom d’artiste, a subtilement remplacé les paroles d’une œuvre classique du chaâbi par ses propres paroles.

Exercice délicat. Il raconte : « Le cinquième vendredi, je suis revenu épuisé de la manifestation, alors j’ai posé ma tête sur l’oreiller, source de mon inspiration. J’ai commencé à fredonner une vieille chanson tout en essayant de remplacer les paroles comme je fais toujours. Le soir même, j’avais écrit et enregistré la chanson sur mon téléphone. Je l’ai immédiatement diffusée sur les réseaux sociaux et elle a eu un grand succès. Le lendemain, je suis allé la chanter dans la rue comme à mon habitude. Parmi les gens qui écoutaient, il y avait un réalisateur que je ne connaissais pas. Quand j’ai fini mon spectacle, il m’a proposé de tourner un vidéo-clip gratuitement. »

Le chanteur a ensuite enregistré la chanson avec des copains musiciens dans un studio sans payer un centime, car la chanson avait beaucoup plu au propriétaire du studio. Le vendredi suivant, le vidéo-clip a été tourné pendant la marche avec la participation des manifestants. Lawzy estime que la chanson 1 000 milliards « appartient au peuple parce que tout le monde y a participé, finalement ma contribution a été d’écrire le texte et de chanter ».

Le cours des événements et la dynamique du hirak ont inspiré une autre chanson à l’artiste. Quand le régime a annoncé la tenue d’une élection présidentielle que le peuple a rejetée spontanément, il a suffi à Lawzy de tendre l’oreille aux slogans des manifestants pour écrire un texte qu’il a collé sur la musique d’une autre chanson du patrimoine chaâbi. Les manifestants ont scandé : « Makach intikhabate maâ el issabate ! » (Pas d’élection avec les gangs !). Lui, il a chanté « Soud aâmalek intikhabate » (Ton acte le plus sombre ce sont les élections)[8]. Lawzy accompagne ainsi le hirak avec son chaâbi comme ses confrères et ses consœurs. Le jeune chanteur croit que l’implication des artistes « donne de l’énergie au mouvement ». « On chauffe les tambours », dit-il avec amusement.

La très radicale Raja Meziane, trente ans, a emboîté le pas naturellement au hirak. La jeune rappeuse algérienne, étouffée par son exclusion en raison de ses chansons, a choisi l’exil depuis 2015 en République tchèque. Ses textes expriment avec justesse la révolte qui bouillonne dans les cœurs de la majorité des jeunes Algériens. En totale osmose avec ses compatriotes malgré la distance, Raja Meziane a composé la chanson Allo système aux paroles percutantes, le succès a été immédiat : le vidéo-clip diffusé sur YouTube le 4 mars, quelques jours après la première manifestation, a été visionné 38 millions de fois (à la mi-novembre). Le 28 avril, elle publie sur YouTube la chanson Toxic, tout aussi puissante et émouvante, plus de 16,5 millions de vues (à la mi-novembre)[9]. Rebelle sort le 15 septembre, le jour de la convocation du corps électoral[10]. Dans cette chanson, visionnée 6 millions de fois deux mois plus tard, elle s’adresse au général Gaïd Salah sans le nommer : « Le temps et le vent vont changer, moi je suis rebelle et toi t’avaleras la poubelle », ce couplet sonne comme un écho au slogan du hirak : « Les généraux à la poubelle ! » En octobre, quand la BBC la classe parmi les cent femmes les plus influentes et les plus inspirantes dans le monde, Raja Meziane dédie sur sa page Facebook cette distinction aux Algériennes en publiant des photos de femmes du hirak.

Depuis Paris, le célèbre Soolking (jeune rappeur algérien né en 1989, qui vit en France depuis 2013, dont le premier disque solo Fruit du démon, sorti en 2018, connaît un énorme succès) s’associe au groupe Ouled el Bahdja, à l’origine de Casa del Mouradia, et rejoint le mouvement en mettant en ligne la chanson La Liberté[11]. Le succès est phénoménal : 168 millions de vues sur YouTube en huit mois. Les paroles de La Liberté sont reprises dans toutes les villes d’Algérie lors des manifestations. Mais aussi à Montréal, Paris, Washington, Londres lors des rassemblements de la diaspora. Un couplet particulièrement incisif décrit avec une acuité remarquable l’état d’esprit du mouvement de contestation : « Hna homa l’ibtila’, ah ya ḥoukouma, w nnar hadi ma tetfach » (Nous sommes l’épreuve, Ô pouvoir, ce feu ne s’éteindra pas). Tel est notre message, notre ultima verba [dernier mot]. »

Le génie des pancartes et des banderoles

L’autre champ foisonnant du hirak, qui a surpris tout le monde par son inventivité, est incontestablement le génie des pancartes et des banderoles, inlassablement brandies par les manifestants chaque vendredi. L’inspiration qui nourrit les auteurs de ces œuvres semble inépuisable. Humour et lucidité constituent la matrice de ces manifestes politiques, beaucoup plus éloquents que mille discours. Comme si le silence imposé pendant trente ans s’était miraculeusement fracassé.

Ces créateurs anonymes ont puisé au plus profond de la culture populaire, longtemps occultée par des montagnes de médiocrité imbuvables. Le personnage d’El Bombardi, du film culte de Benamar Bakhti (1941-2015) Le Clandestin (1989), est devenu un des porte-parole de la contestation. On a souvent vu des pancartes avec l’image dessinée de ce personnage prononçant ses formules d’anthologie mises au goût du jour de la contestation. « Il faut yetnahaw gaâ » (Il faut qu’ils dégagent tous), dit une des pancartes, déformant une des répliques du film : « Il faut pas tekdheb » (Il ne faut pas que tu mentes).

D’innombrables manifestants ont porté leur propre pancarte fabriquée de leurs mains, caricatures, collages, slogans, humour fleurissant chaque vendredi sans insultes ni grossièretés. La rue est devenue au fil des vendredis un immense espace d’exposition libre. Chaque pancarte, chaque banderole, raconte une histoire, souligne une revendication, illustre une situation, moque une décision du pouvoir. Souvent, ces artistes anonymes réagissent aux discours hebdomadaires du chef d’état-major par une caricature, un dessin, une fresque ou un slogan. Ces centaines d’œuvres devraient faire un jour l’objet d’une exposition pour rendre compte de cette créativité phénoménale. Mais on pourrait évoquer bien d’autres cas d’« action visuelle ».

Ainsi, lorsque le pouvoir s’est attaqué à l’emblème culturel amazigh, la réponse de certaines manifestantes a été d’une grande éloquence : de nombreuses femmes ont manifesté en tenue traditionnelle kabyle. Les étudiants ont aussi riposté à cette attaque : le premier rang de leur manifestation du mardi était composé de filles et de garçons portant une tenue traditionnelle de chacune des régions du pays. Et après la mort en prison à la suite d’une longue grève de la faim du militant Kamel Eddine Fekhar, qui était originaire de Ghardaïa (région du Mzab), on pouvait voir sur les images et les vidéos circulant à profusion sur les réseaux sociaux de nombreux manifestants qui portaient la chechia traditionnelle mozabite (calotte). Ce ne sont là que deux exemples des milliers d’initiatives en image ayant su démonter avec lucidité et intelligence le discours agressif du pouvoir qui voulait diviser le mouvement.

Dans le sillage de cet « échange » entre le pouvoir et les manifestants, deux initiatives particulièrement pertinentes sur Facebook ont contribué à informer les Algériens sur les manipulations des médias du pouvoir. La page « Facebook VAR » (en référence au système utilisé dans le football, Video Assistant Referee) dénonce avec vidéos à l’appui les retournements de veste de certains responsables politiques qui se sont découvert des vocations révolutionnaires avec le hirak, alors qu’ils étaient quelques semaines plus tôt des défenseurs acharnés du cinquième mandat de l’ex-président Bouteflika ; cette page très active a réussi à ridiculiser une cohorte d’opportunistes professionnels. Une autre page Facebook intitulée, « Fake news », s’emploie efficacement à déconstruire les centaines de fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, y compris celles provenant des activistes. Un travail remarquable qui permet de ne pas tomber dans le piège de l’euphorie ou de la manipulation des « mouches électroniques » (voir chapitre 14).

El Moustach – pseudonyme de Hicham Gaoua – est quant à lui un graphiste algérien qui sort du lot. Il est probablement le seul qui a investi le pop art avec autant de succès auprès du grand public. À travers ses créations renouant avec la culture populaire, diffusées principalement sur Internet et les réseaux sociaux, El Moustach a contribué à transformer en icônes des figures locales du cinéma, de la musique et du foot. Depuis le début du hirak, il a marché chaque vendredi avec ses concitoyens à Boumerdes, sa ville de résidence, à Alger ou même à Paris quand il s’y trouve. Le mouvement lui a inspiré plusieurs affiches qu’il a mises gratuitement sur Internet à la disposition des manifestants qui veulent s’en servir[12]. Il a également réalisé un vidéo-clip avec le chanteur TiMoh[13]. Plusieurs de ses affiches ont été imprimées et utilisées lors des marches du vendredi. « Les manifestants prennent des photos et me les envoient de plusieurs villes, de France et du Canada. » « J’utilise des icônes de la révolution algérienne (1954-1962) pour faire passer des messages. » Pour Hicham Gaoua, participer à ce hirak est un « devoir » : « Chacun doit y participer comme il peut. Il s’agit de l’avenir du pays et des générations futures. Beaucoup de gens se sont sacrifiés pour ce pays. »

[1] Casa del Mouradia, YouTube, 14 avril 2018, <frama.link/S1b8yyvr>. Voir Mickaël Correia, « En Algérie, les stades contre le pouvoir », Le Monde diplomatique, mai 2019, <frama.link/6BHGDk26>.

[2] Libérez l’Algérie, YouTube, 1er mars 2019, <frama.link/rG-YHTod>.

[3] Système dégage, YouTube, 1er août 2019, <frama.link/8vVdRUfv>.

[4] Samidoun, YouTube, 25 septembre 2019, <frama.link/d9Gd6nPv>.

[5] Libérez zouâma, YouTube, 12 octobre 2019, <frama.link/ADzYS8rE>.

[6] Mademoiselle Algérie, YouTube, 15 novembre 2018, <frama.link/49- TX15d>.

[7] 1 000 milliards, YouTube, 6 avril 2019, <frama.link/rzvoySdH>.

[8] Soud aâmlek intikhabate, YouTube, 15 septembre 2019, <frama.link/ CdrHvGQW>.

[9] Allo système, YouTube, 4 mars 2019, <frama.link/4soKadwj> ; Toxic, YouTube, <frama.link/TrkERBbc>. Les vidéos de ces deux chansons comportent des sous-titres, en anglais ou en français.

[10] Rebelle, YouTube, 15 septembre 2019, <frama.link/Loqe2ZeR>.

[11] Liberté, YouTube, 14 mars 2019, <frama.link/P7HhtfgH>.

[12] <frama.link/6szj2vZv>.

[13] Timoh et El Moustach, Les Gens veulent, YouTube, 31 octobre 2019, <frama.link/0Co5fFoF>.

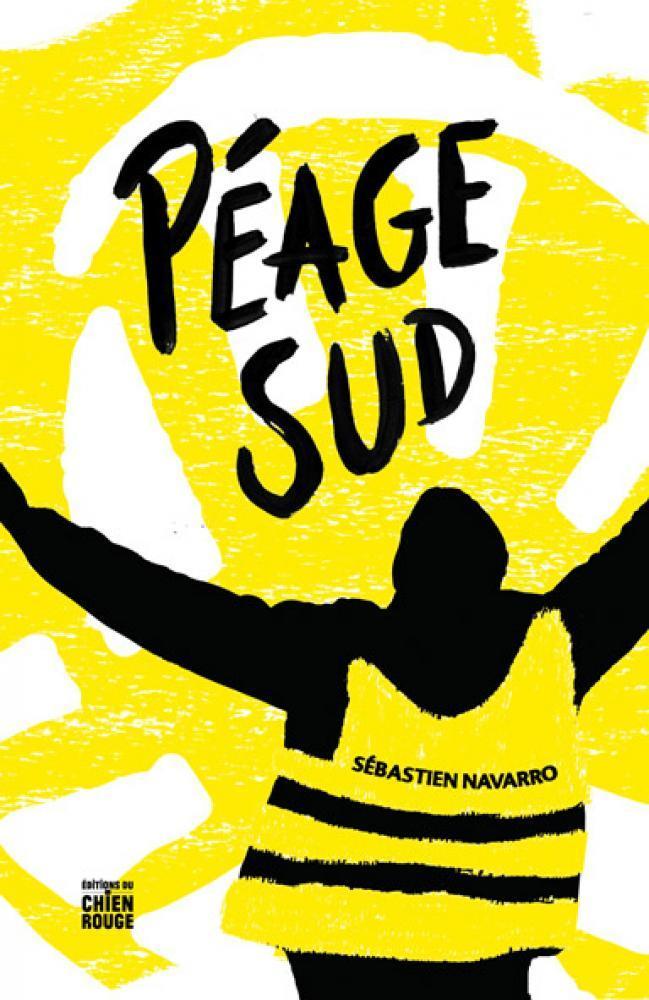

Sébastien Navarro, Péage sud, Éditions du Chien rouge, novembre 2020

Sébastien Navarro, Péage sud, Éditions du Chien rouge, novembre 2020