Éva Doumbia, Chasselay et autres massacres, suivi de Le Camp Philip Morris, Oratorio aux soldats méconnus

Éva Doumbia, Chasselay et autres massacres, suivi de Le Camp Philip Morris, Oratorio aux soldats méconnus

Deux histoires de soldats méconnus. Non pas inconnus : méconnus. Méconnus parce que connus seulement par leur couleur de peau – noire. Deux histoires écrites pour le théâtre : la première a été créée au Théâtre du Nord (à Tourcoing) du 8 au 11 octobre derniers et sera présentée de nouveau au théâtre Le Volcan, scène nationale du Havre, les 22 et 23 janvier 2025 – et probablement ailleurs plus tard (c’est en tout cas ce que je suppose et espère) ; Le Camp Philip Morris sera créé en 2025, le calendrier de tournée est à venir, nous dit la fiche du service de com d’Actes Sud. En attendant, on peut les lire dans la collection Papiers de la même maison. Quand je dis on peut, je dis peu… Vraiment, je les recommande vivement.

La première histoire est celle de cent quatre-vingt-huit tirailleurs sénégalais « morts pour la patrie » à Chasselay, village du Lyonnais, le 19 juin 1940. Je vous vois tiquer : le 19 juin ? Pourtant, comme le précise l’autrice – qui se met en scène en tant que telle en prologue de la pièce – le maréchal Pétain, devenu chef du gouvernement le 16 juin à la faveur de l’« étrange défaite », avait dès le lendemain « prononcé cette phrase : “C’est le cœur serré que je vous dis aujourd’hui qu’il faut cesser le combat.” » L’autrice poursuit ainsi :

Le lendemain, de Londres, le général de Gaulle appelait à poursuivre la lutte.

Ce même 18 juin, le maire de Lyon a obtenu du maréchal Pétain que la ville soit déclarée ouverte.

Les troupes françaises chargées de la protéger devaient se replier sans combattre.

Le 19 juin après-midi, les Allemands ont pénétré dans Lyon.

Mais les responsables militaires français décidèrent de poursuivre le combat.

Pour l’honneur.

Le 19 juin vers 9h30, le régiment Grossdeutschland, unité d’élite de la Wehrmacht, s’est présenté au premier barrage devant le couvent de Montluzin, proche du village de Chasselay.

À l’avant-poste, un officier allemand a agité un drapeau blanc.

Les ordres ayant été donnés aux soldats français de continuer à se défendre, il a été abattu par un adjudant français.

Les réactions des militaires allemands furent immédiates et sanglantes.

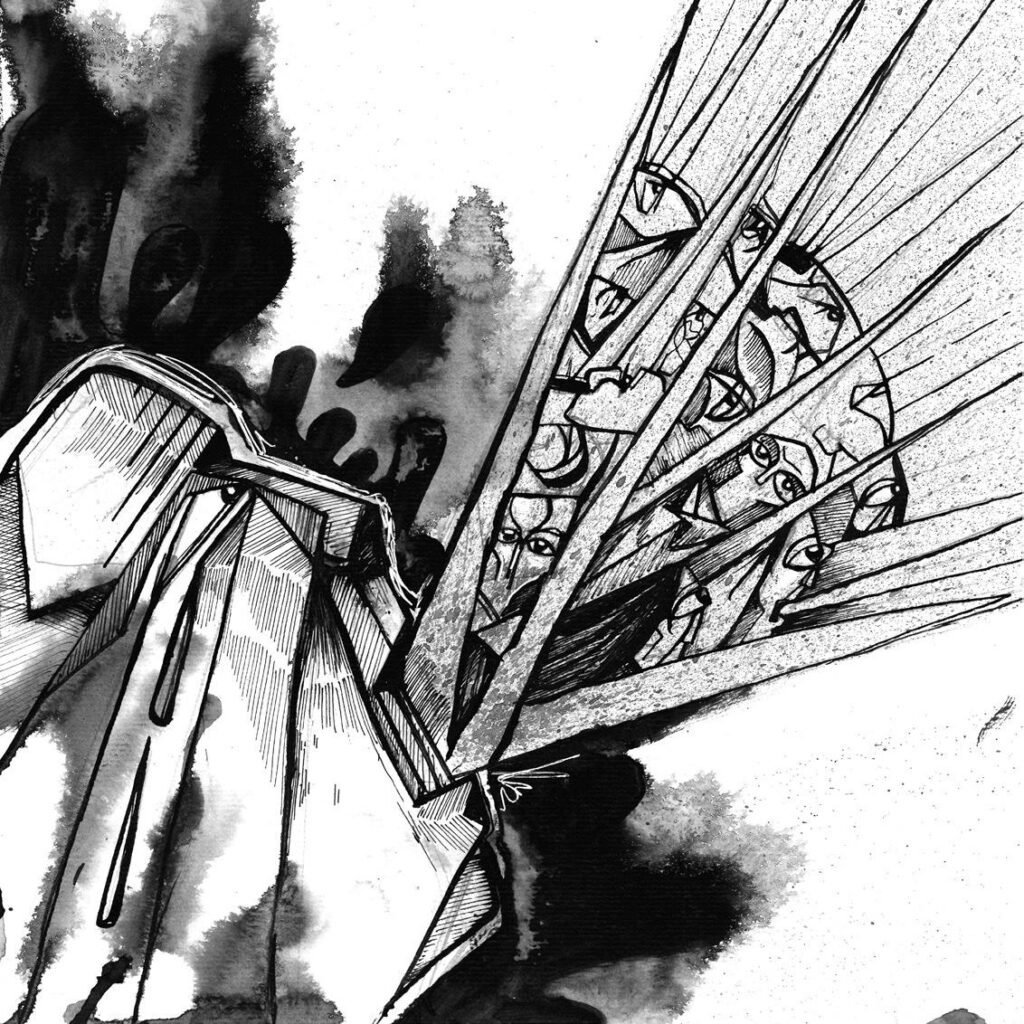

Un massacre en rouge et en noir.

Le lendemain, ce massacre a continué au château du Plantin, sur les hauteurs du village.

Les villageois de Chasselay n’ont pas tous été évacués.

À 15h30, ce 20 juin 1940, le capitaine a demandé à l’officiel allemand : « Qu’allez-vous faire de mes noirs ? »

Ce qu’ils en ont fait ?

Un temps.

Les soldats allemands ont séparé les soldats français blancs des soldats d’Afrique noirs. Les soldats noirs regroupés, déshabillés, bras levés. Il leur a été ordonné de marcher en colonne sur un chemin entre Chasselay et le village voisin, Les Chères.

Sur la route des Chères se trouvait le lieu-dit Vide-Sac.

C’est un terrain vague je crois.

Les tirailleurs dits sénégalais y furent dispersés.

Les soldats allemands leur ont intimé l’ordre de courir.

Puis ils les ont mitraillés.

Comme on chasse le gibier.

Avec leurs tanks, ils ont roulés sur les corps décédés. Avec leurs tanks, ils ont roulé sur les vivants[1].

Plus loin, Éva Doumbia raconte sa visite au « tata » de Chasselay, où sont enterrés les corps. Ou ce qu’il en restait, après le traitement que leur avaient fait subir les Allemands avec leurs chars. Ils étaient 188, « tirailleurs sénégalais » qui n’étaient pas tous sénégalais – tous noirs, ça oui. L’autrice énumère leurs noms – tels qu’inscrits sur les tombes, souvent mal orthographiés, déformés par les registres de l’armée française. Sa visite de la nécropole date de 2021. Alors, elle a « vu en pensée la poussière rouge importée du Sahel jusqu’au tata de Chasselay. [Elle a] vu en pensée les visages-fétiches qui protègent ces esprits éloignés de leurs terres d’origine » :

50 soldats noirs et inconnus.

56 corps identifiés.

50 corps inconnus

90 restes importés.

Que nous venons de nommer.

Nommer c’est ré-appeler. Nommer pour ré-incarner.

Mais nommer laisse un goût d’inachevé. Car je ne sais pas qui ont été ceux que nous venons de nommer.

Et comme elle l’a dit auparavant, elle ne veut « pas faire beauté de la souffrance de ces hommes noirs sacrifiés. [Elle ne veut] pas poétiser l’atroce mort qui leur fut donnée, en réalité. »

Alors elle a écrit une pièce, ou elle imagine « leurs caractères et des situations les mettant en scène ». Et comme il n’est pas question de montrer le massacre – dont la seule évocation montre assez l’obscénité – elle noue une intrigue toute simple et très réussie (à mon avis) qui se déroule juste à côté – comme pour apercevoir certaines étoiles il faut regarder juste à côté, sinon on ne les voit pas. Juste à côté, il y a le village dont quelques habitants entrent en scène, en particulier un paysan et sa sœur. En deux jours vont se nouer quelques relations – envers et contre le paysan tout d’abord, raciste et qui prétend régenter sa sœur et la marier comme il l’entend. Car, comme cela se voit encore mieux dans la pièce suivante, une forte critique de genre est présente dans les écrits de Doumbia. Il y a aussi des questions de filiations, de fratries et de sororités, de métissage. De quoi finalement en apprendre beaucoup sur le racisme et la façon dont l’histoire (n’)est (pas) racontée.

Ici, je me sens un peu démuni pour vous dire la beauté de ces textes, une beauté qui ne réside pas dans une « manière » particulière, mais dans la capacité d’Éva Doumbia à nous faire partager son imaginaire – tel son prologue qui nous entraîne petit à petit sur les lieux et au temps de l’action, et nous y sommes déjà avec elle, quand elle marque un temps. Puis :

En vérité, nous ne pouvons pas savoir précisément ce qui s’est passé cette nuit-là, cette nuit d’avant le début du massacre . ces jours de 1940 appartiennent à un passé lointain.

Un temps.

Je cligne les paupières et le paysage a disparu.

Je suis le présent.

Nous sommes le présent.

Si moi qui suis au présent, moi qui suis présente, je parviens à écrire, à imaginer la vie de ces hommes et de ces femmes, de ces villageois, celle des habitants de Chasselay, celle des soldats venus de terres africaines et de villages sahéliens, si mon imagination arrive à créer, ici et maintenant, ces moments-là, alors peut-être que je pourrais comprendre.

Ce qui n’a pas été raconté n’est pas su. Et puisqu’on ne l’a pas su, cela ne peut même pas être oublié.

J’inscris au présent ce qui peut-être aura été. La vie d’avant qui irriguait ces corps dont je sais seulement qu’ils furent éparpillés et ensanglantés.

C’est le plus important, je crois.

C’est ce que je crois aussi, après avoir lu ces deux pièces. Je vous conseille d’en faire autant.

Intermède d’automne

Dans son édition du dimanche 6 octobre 2024, La Provence (le journal) consacrait une page entière à l’« Automne 1944 » qui vit s’opérer « le “blanchiment” des libérateurs de la Provence » (la région). « [Les soldats de l’armée dite “d’Afrique”] représentaient la moitié des troupes ayant débarqué en Provence en août 1944 », explique au journal « l’universitaire Emmanuel Blanchard ». Et de poursuivre :

Au fur et à mesure de son avancée, l’Armée d’Afrique fut toutefois « blanchie » : de Gaulle privilégiant l’intégration des résistants, il choisit, face à la pénurie de moyens, de désarmer des bataillons de tirailleurs afin d’équiper ces nouveaux combattants.

C’est ce que l’on a appelé « l’amalgame », soit l’incorporation des combattants « irréguliers » de la Résistance dans les troupes « régulières ». L’opération dégageait de forts relents nauséabonds. Écoutez, par exemple, comment la défendait le général de Lattre de Tassigny :

Rien ne pourra être fait dans l’avenir, la France nouvelle ne pourra pas se sculpter sans avoir dans sa propre matière cette glaise faite de toutes les douleurs, de cette instinct de conservation de la race française.

En quoi, sans vouloir offenser la mémoire de ce général, on ne voit guère la différence idéologique avec le discours pétainiste. Mais il est vrai que de Lattre n’était pas le seul à être imprégné de l’idéologie raciste dominante dans ce qui était encore, on le rappelle, un empire colonial – le parti communiste lui-même n’avait-il pas nommé l’une des organisations de « rassemblement » dont il avait le secret du doux nom de Front national ?

Là où l’article de La Provence dérape, c’est en procédant à un second amalgame : entre les troupes de couleur démobilisées afin de donner leur armement aux soldats (blancs) « régularisés » et les combattants africains qui avaient été faits prisonniers au cours de la guerre et enfermés par les Allemands dans ce qu’ils appelaient des Frontstalags (des « camps sur le front »). Lisez plutôt :

[…] dès octobre [1944] des Sénégalais qui ont libéré Marseille ou se sont illustrés à Toulon sont rassemblés dans des casernes, en Bretagne (Morlaix) et dans le Var (Hyères). Sont notamment concernés 15 000 tirailleurs de la 9e division d’infanterie coloniale et de la 1ère DMI[2]. Privés de leurs uniformes alors que le froid se fait de plus en plus vif, ils ne touchent qu’une partie de leur solde, ce qui provoque leur colère. [Attention, l’amalgame arrive.] Avec eux, les autorités placent d’autres anciens combattants africains : faits prisonniers, ils ont été obligés de travailler durant quatre ans pour les Allemands [A][3]. En novembre, il est décidé de les renvoyer à Dakar. Ceux du Var embarquent à Marseille, où la population les fête [B].

« Ils sont quelques 1 300 à rentrer au pays et à rejoindre le camp militaire de Thiaroye, deux semaines plus tard », raconte Cheikh Faty Faye, historien à l’université de Dakar. « Là, ils finissent par se révolter contre le retard du paiement de leurs arriérés de soldes. » [C] Le 28 novembre 1944, ils séquestrent pendant plusieurs heures un haut responsable militaire français. La réaction des responsables du camp, des officiers longtemps proches de Vichy, est terrible : irrités par les comportements « arrogants » et « inadmissibles » de ceux qui sont désormais des prisonniers, ils font ouvrir le feu le 1er décembre. [D]

En peu de lignes, Fred Guilledoux, qui signe l’article, nous assène un certain nombre de contre-vérités. Peut-on lui en vouloir ? Probablement pas. Ou plutôt si. Je n’en sais trop rien. Faut-il accuser les conditions de travail dans la presse (pas le temps, consultation de dossiers de presse mal renseignés, vérités « officielles » qui arrangent tout le monde) ou un manque de curiosité ? Ou tout ça à la fois[4] ? Quoi qu’il en soit, revenons sur ces erreurs à la lumière de ce que nous apprend le second livre traité dans cette note de lecture.

Armelle Mabon, Le Massacre de Thiaroye, 1er décembre 1944. Histoire d’un mensonge d’État. Préface de Boubacar Boris Diop, éd. le passager clandestin, 2024.

Armelle Mabon, Le Massacre de Thiaroye, 1er décembre 1944. Histoire d’un mensonge d’État. Préface de Boubacar Boris Diop, éd. le passager clandestin, 2024.

Voici tout d’abord un petit résumé des faits, tels que les présente Armelle Mabon.

Après la défaite de juin 1940, les combattants « indigènes » faits prisonniers par les Allemands sont, pour le plus grand nombre, internés non en Allemagne, mais en France, dans des Frontstalags. Ils sont estimés à près de 70 000 en 1941. Les Allemands ne veulent pas les garder sur leur sol, effrayés par la perspective d’une « contamination raciale » et d’importation de maladies tropicales, alors que le souvenir de la « honte noire », l’occupation de la Rhénanie en 1919, reste gravé dans les esprits comme une blessure nationale[5]. Ces quatre années de détention sur le sol français (1940-1944) donnent un aspect singulier à la captivité de ces hommes du fait de la mise en place d’un « monde colonial » au sein même de l’Hexagone : le travail forcé, encore d’actualité dans les colonies, est en effet étendu en métropole. Dans de nombreux Arbeitskommandos, les sentinelles allemandes ont été remplacées, à partir de janvier 1943, par des officiers et des fonctionnaires civils français. Cette collaboration d’État est vécue par les prisonniers de guerre « indigènes » comme une trahison. […]

Rappelons-nous l’article de La Provence, note [A] : « […] ils ont été obligés de travailler durant quatre ans pour les Allemands » – sous la surveillance de collabos français, aurait-il fallu ajouter.

En octobre 1944, le général Ingold, directeur des troupes coloniales, demande au ministre des Prisonniers que les « indigènes » soient soumis à une stricte discipline, qu’ils ne puissent être démobilisés avant leur retour dans les colonies et qu’ils soient réunis, pendant leur séjour sur le sol métropolitain, dans des camps spéciaux appelés « centres de transit des troupes indigènes coloniales » (CTTIC) et séparés par « races ». Près de 8 000 tirailleurs dits « sénégalais[6] » sont ainsi encasernés dans des conditions sanitaires déplorables [et pas, ou trop peu payés].

Article de La Provence, note [B] : « En novembre, il est décidé de les renvoyer à Dakar. » J’ai souligné le les parce dans le contexte de l’article, on doit comprendre sous ce pronom à la fois les troupes démobilisées par l’« amalgame » (remplacées par des résistants) et d’anciens prisonniers. Or on ne parle ici que des prisonniers.

Les « indigènes » ne sont pas contents – on les comprend… La presse s’en fait l’écho. Il faut les « rapatrier » au plus vite et si possible empêcher le plus possible, une fois de retour en Afrique, qu’ils continuent à répandre leur mauvaise humeur, à Dakar en particulier, siège du gouvernorat de l’Afrique Occidentale française (AOF)[7]. L’idée est donc de les regrouper en camps militaires avant de les disperser dans leurs « cercles » d’origine. Pour réussir cette opération, on a prévu un moyen simple : en France, on leur promet qu’ils toucheront leurs arriérés de soldes une fois de retour en Afrique, et en Afrique, dans les camps de regroupement, on leur promettra la même chose, mais une fois qu’il seront rentrés « chacun chez soi » (et la colonie sera bien gardée).

Le ministre Pleven annonce le prochain embarquement de 2 000 anciens prisonniers tirailleurs sénégalais sur un navire britannique, le Circassia, devant appareiller au large de Morlaix, dans le Finistère, début novembre 1944. Mais 315 d’entre eux refusent de monter à bord tant que leur situation administrative ne sera pas réglée. Grâce à cet acte, ils ont échappé au pire.

Ce qui donne un total d’un peu moins de 1700 rapatriés. Or, dans le passage noté [C] de La Provence, il est question de 1 300 soldats seulement : c’est un des points de la version officielle de l’histoire qui a retenu l’attention d’Armelle Mabon. Car si les documents d’embarquement parlent bien de 1700 hommes, la narration officielle, après le massacre, en comptera seulement 1300 : les autres ont dû se volatiliser, si l’on en croit cette même narration, qui annonce « seulement » 35 morts à Thiaroye…

Le premier contingent d’ex-prisonniers de guerre originaires de l’Afrique Occidentale française arrive à Dakar le 21 novembre 1944, pour être démobilisé au camp de Thiaroye, à quelques kilomètres de là. C’est dans ce camp qu’a eu lieu le massacre.

Ici se place un mensonge propagé par l’armée, et donc l’État français, et malheureusement sinon repris, du moins toléré par les États africains « sous influence » de l’ancienne puissance coloniale, au premier chef le Sénégal, le lieu du crime, mais aussi les autres États dont étaient ressortissants les victimes de Thiaroye. Il est colporté – au moins en partie, par l’universitaire sénégalais – note [C] dans l’article de La Provence : il parle de « révolte ». Mais que signifie-t-il exactement par là ? Il est certain que les tirailleurs étaient révoltés – encore une fois, on le serait à moins. Mais Guilledoux enchaîne en disant que qu’« ils » [les révoltés, qui deviendront vite les « mutins » de la version officielle] ont séquestré un chef militaire français… Faux, dit Armelle Mabon. Il n’y a eu aucune chose de ce genre, aucune provocation des soldats démobilisés qui aurait pu faire croire à une mise en danger de leurs gardiens, puisqu’il faut bien les appeler ainsi. On ne saura probablement jamais ce qui s’est passé ce 1er décembre 1944 dans le camp de Thiaroye, comme on ne connaît toujours pas le nombre de victimes que cela provoqua. Mais si l’on doit se contenter d’approximations, alors il faut reconnaître que celles d’Armelle Mabon, qui travaille depuis déjà près de trente ans sur la question, examinant toutes les archives accessibles (dont certaines accessibles seulement après des procès intentés par l’historienne à l’administration française qui refusait de les ouvrir), rencontrant les quelques rares témoins directs, épluchant les minutes du procès qui fut intenté aux prétendus « mutins » après le massacre, alors il faut reconnaître, dis-je, que les approximations (au sens d’approches) d’Armelle Mabon sont, et de loin, les plus proches de la vérité. Et cette vérité est une fois de plus accablante pour l’armée française et l’Empire qu’elle s’imaginait « protéger ». Note [D] : « La réaction des responsables du camp, des officiers longtemps proches de Vichy, est terrible : irrités par les comportements “arrogants” et “inadmissibles” de ceux qui sont désormais des prisonniers, ils font ouvrir le feu le 1er décembre. » Passons sur l’« irritation » des officiers : on ne tire pas sur une foule parce qu’on est « irrité ». Il y faut des motifs plus puissants. Voici ce qu’en dit Armelle Mabon :

Tous les rapports circonstanciés font état des même causes pour expliquer l’état d’insubordination de ces combattants d’outre-mer, qualifiés de « désaxés[8] » après quatre longues années de captivité. La propagande nationaliste allemande dénonçant la colonisation est, aux yeux des officiers et de l’administration coloniale, une des causes de la mutinerie parce qu’à la base du dénigrement de l’Armée française et de ses cadres[9]. La mutinerie est présentée comme la « résistance des Noirs aux cadres européens sans prestige désormais[10] ». Aucun n’aurait participé à la Résistance[11], incapable d’en comprendre les enjeux du fait de leur « sens psychologique encore rudimentaire ». L’enquête menée par le général de Périer nous donne un aperçu de la mentalité ambiante dans les rangs de la hiérarchie militaire : « Au contact avec la civilisation européenne et avec le relâchement de la vie en campagne [militaire] l’évolution se fait à un rythme accéléré et le tirailleur, qui est en général un jeune noir de 22 à 25 ans, crédule et assimilant mal, se gâte facilement : mauvaise tenue, récriminations, usage du vin et de la femme blanche[12]. »

J’ai déjà parlé de la nécessité de préserver l’Empire, je n’y reviens pas. Dans le même passage noté [D], le journaliste de La Provence parle d’une « réaction » terrible des officiers vichystes – ce dernier on ne le contestera pas : on sait que les cadres des colonies ont mis un certain temps, c’est le moins que l’on puisse dire, à se rallier à la « France libre ». C’est le terme de « réaction » qui fâche : parce qu’il est faux, archifaux. Se basant sur son étude minutieuse, Amelle Mabon a reconstitué le massacre, montrant que non seulement il n’y a pas eu « réaction », comme l’a prétendu la version officielle, mais bien préméditation.

De nombreux rapports mentionnent que, le 28 novembre 1944, le général Dagnan s’est rendu à la caserne de Thiaroye accompagné du lieutenant-colonel Siméoni et du chef d’état-major Le Masle, alors que 500 ex-prisonniers de guerre ont refusé de partir pour Bamako tant qu’ils ne seraient pas payés. Selon le rapport Dagnan, un groupe de rapatriés a bloqué sa voiture. Le général dit leur avoir promis d’étudier la possibilité de leur donner satisfaction après consultation des chefs de service et des textes. Les tirailleurs ont alors dégagé la route. À ses yeux, le détachement est en état de rébellion et la persuasion ne peut suffire au rétablissement de la discipline. Il mentionne alors sa décision d’organiser une démonstration de force[13].

Informé oralement par le général Dagnan, le général commandant supérieur de Boisboissel a donné son accord pour une intervention le 1er décembre au matin à l’aide de trois compagnies indigènes, un char américain, deux half-tracks[14], trois automitrailleuses, deux bataillons d’infanterie, un peloton de sous-officiers et hommes de troupe français[15].

Le matin du 1er décembre 1944, les rapatriés reçoivent ordre de se rassembler sur l’esplanade.

À ce point, la version officielle (de la hiérarchie militaire) parle d’insubordination, d’agression d’un des half-tracks par les tirailleurs, puis de tirs venus des baraquements. « Craignant d’être dépassé, le lieutenant-colonel Le Berre, qui commande le détachement d’intervention et de police, donne l’ordre de tirer aux armes automatiques à 9h30 après sommation. » Toujours selon la même version, la répression fait 35 morts et 35 blessés. Quarante-huit « meneurs » sont arrêtés et 34 finalement jugés (par un tribunal militaire composé des mêmes officiers qui ont conduit la répression) et condamnés jusqu’à 10 ans de prison. Ils seront amnistiés en 1946 et 1947, sauf trois, décédés en prison.

Ce bilan était déjà assez énorme. Il s’avérera plus tard, grâce, entre autres, aux travaux d’Armelle Mabon, qu’il se monte plutôt à 300 morts qu’à 35, sans parler des blessés… Il faut absolument lire Le Massacre de Thiaroye pour comprendre jusqu’où ont été la cruauté, puis, ensuite, la duplicité et le mensonge de l’armée française, qui produisent encore leurs effets aujourd’hui, comme nous avons pu le constater à travers les erreurs de l’article de La Provence. Pour découvrir aussi la longue et difficile lutte menée par l’historienne afin d’obtenir accès aux divers fonds d’archives où est encore ensevelie une part de la vérité. Une lutte qui rappelle celle, évoquée dans le livre, menée par Jean-Luc Einaudi afin de mettre au jour les rouages de l’opération commandée par Papon, préfet de police de la Seine et ancien collabo, et qui aboutit au massacre du 17 octobre 1961, quand la police parisienne noya des Algériens dans la Seine[16]… Une lutte pour la vérité qui n’est pas encore terminée – c’est ce que l’on risque de voir ce 1er décembre.

Un début de reconnaissance par l’État français a bien eu lieu en 2014, lors de ce que l’historienne nomme la « mascarade » du 70e anniversaire :

Lors de son discours du 30 novembre 2014 au cimetière militaire de Thiaroye, si le président Hollande a reconnu que ces hommes n’avaient pas perçu leur dû, il a indiqué qu’ils s’étaient rassemblés d’eux-mêmes pour crier leur indignation. [On a vu que cette version était toujours reprise par des historiens, tel l’universitaire sénégalais cité par La Provence.] Non, ces hommes ont été rassemblés sur ordre devant les automitrailleuses pour être exécutés. Ils avaient osé réclamer les rappels de solde que l’administration ne voulait pas leur verser. Le discours du président Hollande a souvent été considéré comme une reconnaissance du massacre. Il n’en est rien. La seule avancée se situe dans l’aveu du non-versement des sommes dues. [Aveu qui sert toujours à “expliquer” la prétendue mutinerie et donc aussi la “réaction” des gardes-chiourmes galonnés…]

Et à ce propos des « reconnaissances » officielles et des commémorations de massacres, ajoutons qu’Armelle Mabon consacre également un chapitre de son livre à « Une imposture mémorielle : l’opération des plaques du “Tata” de Chasselay ». Car l’État français, en 2019 (discours du président de la République) et 2020 (annonces de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès du ministre des Armées), n’a pas hésité à inventer de toutes pièces des recherches génétiques ayant soi-disant permis d’identifier vingt-cinq des combattants portés disparus à Chasselay – rappelez-vous, les Allemands les avaient consciencieusement écrasé avec leurs chars, rendant impossible l’identification des corps. On a donc inauguré en grande pompe une nouvelle plaque commémorative portant vingt-cinq noms de tirailleurs à Chasselay. Or il s’avère qu’il n’y eut pas plus de recherches génétiques que de beurre en broche… Pourquoi donc cette sollicitude envers les disparus, bien différente du mépris et de l’indifférence dans lesquels sont tenus les disparus de Thiaroye ? Armelle Arbon propose une explication qui semble plausible :

La grosse différence entre les deux drames ? Dans le cas du massacre de Chasselay, les coupables sont allemands et non français. » Et donc, « Entre Chasselay et Thiaroye, nous sommes confrontés à un douloureux paradoxe avec d’un côté la volonté de nommer illégalement des disparus et, de l’autre, d’effacer illégalement ceux tués par l’armée française. Cette escroquerie mémorielle n’est pas due à une paresse ou un laisser-aller. Il s’agit bien d’un acte fondé sur une volonté de s’affranchir de toute morale politique.

Boubacar Boris Diop, grand écrivain sénégalais, connaît bien cette lutte pour la vérité sur le massacre de Thiaroye et celle qui la mène : « Notre première rencontre à Dakar en 1995, écrit-il, était déjà placée sous le signe de cette tragédie […] » C’est pourquoi il a donné une belle préface, une préface en colère, au livre de l’historienne. « Ce qui m’a toujours frappé au cours de nos conversations, dit-il, c’est à quel point les victimes de Thiaroye sont pour elles des êtres réels et non des numéros de matricule ou de simples noms dans des registres poussiéreux. » Ici résonnent encore une fois les paroles d’Éva Doumbia :

J’inscris au présent ce qui peut-être aura été. La vie d’avant qui irriguait ces corps dont je sais seulement qu’ils furent éparpillés et ensanglantés.

C’est le plus important, je crois.

Ce 25 novembre 2024, franz himmelbauer, pour Antiopées.