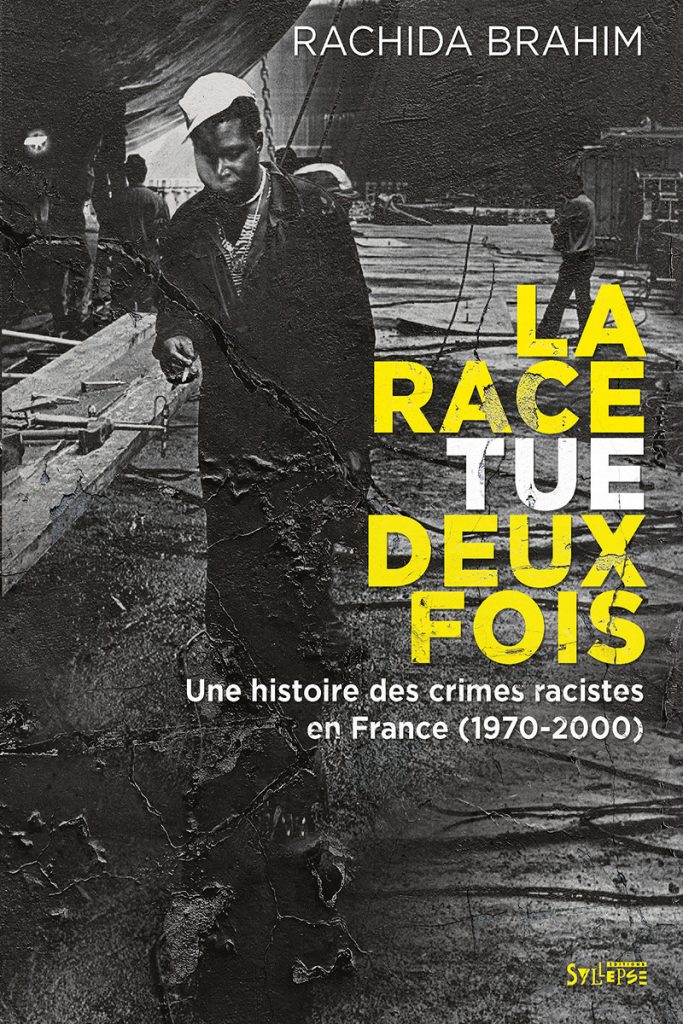

Rachida Brahim, La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes en France (1970-2000), Paris, Éditions Syllepse, 2020

Rachida Brahim, La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes en France (1970-2000), Paris, Éditions Syllepse, 2020

« Sur les parois de mon cervelet subsiste le tracé d’une langue que je ne sais ni lire ni écrire. Je succombe régulièrement à la douleur que provoque en moi cette seule phrase. Je succombe à cette étrange indigence qui vous conduit à ne rien savoir de vos propres défunts. Je succombe à la présence d’une violence et d’un amour que je n’ai pas connus, mais dont le souvenir me hante. »

Ces mots ouvrent l’introduction de l’impeccable réquisitoire de Rachida Brahim contre le racisme postcolonial français. Son livre, dédicacé « À nos défunts », est le résultat d’une enquête sur 731 crimes racistes perpétrés en France entre 1970 et 2000. Ce travail, qui a duré sept ans et a donné lieu à une thèse de sociologie, est exemplaire, selon moi, car il réussit à concilier des affects très forts[1] (dont les mots précédemment cités se font l’écho) et une rigueur intellectuelle qui ne se laisse aller à aucune facilité rhétorique. Ainsi, si l’on ne consultait que les nombreuses références données en notes, on pourrait penser que ce texte est en fait celui d’un procès-verbal ou, mieux, de l’instruction du procès de ce que Rachida Brahim nomme « le long massacre » qui succédé, après les indépendances des anciennes colonies françaises d’Afrique, aux massacres coloniaux. « J’ai mené des entretiens, dit-elle à la revue Ballast, et j’ai passé du temps à consulter différents fonds d’archives provenant d’associations, de la presse, de la Justice, de l’Intérieur et du Parlement. Le but était de confronter les sources afin d’objectiver le sentiment d’injustice qui émanait des entretiens. Dans les archives non institutionnelles, c’est-à-dire associations et presse, j’ai consulté des listes. Les listes d’hommes morts. Des textes de réflexion, aussi, des programmes, des bilans d’actions, des comptes rendus de réunions, des communiqués, des tracts, des appels à manifester, des correspondances, des affiches et bien sûr des coupures de presse. […] J’ai consulté des dossiers de juridictions et j’ai été confrontée à ce que m’avaient dit les enquêtés, à savoir qu’on ne retrouvait pas de mention de faits racistes. Je suis alors allée voir ailleurs, plus haut, du côté du ministère de l’Intérieur et du Parlement. J’ai dépouillé des documents ministériels tels que des synthèses relatives à des “incidents impliquant des Nord-Africains” ou aux “problèmes posés par l’immigration”. Des notes, aussi, des télégrammes, des rapports, des correspondances émanant des Renseignement généraux, des services de police et des préfectures, des autorités locales, gouvernementales ou étrangères[2]. »

Dire ce qui eut lieu, donc. Mais aussi comment et pourquoi. Comment : Rachida Brahim distingue trois sortes de violences : idéologiques, situationnelles et disciplinaires. Les violences idéologiques sont le plus souvent le fait de militants ou de sympathisants de l’extrême droite, parfois aussi de militaires. On peut classer dans cette rubrique macabre les nombreuses agressions, souvent mortelles, qui eurent lieu à Marseille en 1973. Un Algérien, Salah Boughrine, dont on saura plus tard qu’il souffrait de traumatismes psychiques, assassine un chauffeur de bus qui lui aurait mal parlé. À partir de là, les racistes se déchaînent contre les Maghrébins, encouragés en cela par les éditoriaux incendiaires de Gabriel Domenech (qui rejoindra plus tard le FN) dans le torchon fascisant (c’est moi qui le qualifie ainsi, pour l’avoir lu – et subi – à l’époque), disparu depuis lors, Le Méridional. « Il est difficile de quantifier précisément le nombre de victimes expiatoires à la suite de la mort du chauffeur de bus. L’ambassadeur d’Algérie en France avance le chiffre de 50 morts et de 300 blessés durant cette seule année et sur l’ensemble du territoire. Dans la région, en croisant les archives de la presse et celle de la préfecture, on comptabilise une cinquantaine d’agressions et 17 morts entre la mort du chauffeur de bus, le 25 août, et le 14 décembre, date à laquelle un attentat est commis au consulat général d’Algérie de Marseille. » Rachida Brahim a consacré le premier chapitre de son livre à ce qui apparaît rétrospectivement comme la poursuite de la guerre d’Algérie sur le territoire métropolitain[3]. Mais comme elle le dit encore à Ballast, même si elle avait commencé son travail précisément sur cette série de crimes racistes à Marseille et dans le Sud, elle ne voulait pas s’en tenir là : en effet, elle avait vite constaté que les agressions racistes avaient commencé bien avant (elles n’avaient pas cessé depuis la guerre d’Algérie) et qu’elles continuèrent après les « événements » de Marseille – elle en a recensé une moyenne de trente-cinq par an (qui ont fait 610 blessés et 351 morts) sur la période étudiée (1970-1997). Ainsi par exemple l’assassinat de Habib Grimzi : « [C’]est une des affaires les plus retentissantes des années 1980. Au moment des faits, Habib Grimzi, un Oranais de 26 ans, est en vacances depuis une quinzaine de jours en France. Le 15 novembre 1983, il prend le train Bordeaux-Vintimille en même temps que quatre candidats à la Légion étrangère. Dans leur compartiment, en compagnie du caporal-chef qui les escorte, ces derniers boivent “quatre ou cinq bouteilles de whisky”. Le gradé et un des aspirants légionnaires s’endorment. Les trois autres aperçoivent Habib Grimzi, lui reprochent un regard déplacé et le rouent de coups. Le contrôleur du train lui vient en aide. Celui-ci l’accompagne dans une autre voiture située en queue de train. Les trois hommes parviennent à le retrouver, le frappent à nouveau et lui donnent un coup de couteau sous l’omoplate. D’après la reconstitution des faits, alors qu’il était encore vivant, ses agresseurs ont ouvert la porte du wagon et l’ont jeté du train qui roulait à 140 km/h. Habib Grimzi aurait percuté le ballast et un pied de poteau de plein fouet. Il serait mort le crâne fracassé par le choc. »

Ou celui d’Ibrahim Ali : « Au moment des faits, il a 17 ans et fait partie d’un groupe de rap qui rassemble plusieurs jeunes de la cité de la Savine [à Marseille], où il vit. Le soir du 21 février 1995, ces derniers répètent le spectacle qu’ils doivent donner quelques semaines plus tard dans le cadre d’un gala contre le sida. Vers 22 heures, le groupe, composé d’une quinzaine de membres, quitte le lieu de répétition et se met en marche vers l’arrêt du bus qui doit les ramener à la Savine. Alors qu’ils courent pour ne pas louper leur bus, ils croisent la route de trois colleurs d’affiches du FN. Le premier, 63 ans, rapatrié d’Algérie, est un ancien chef de travaux dans le bâtiment ; le second, 41 ans, est maçon et passionné d’armes à feu ; le dernier, 37 ans, est ébéniste. Tous partagent un discours sécuritaire. Un camarade d’Ibrahim Ali relate les faits : “On a vu une voiture qui venait vers nous faire demi-tour et s’arrêter au feu. Un homme en est descendu et s’en est pris à celui qui arrivait en premier, j’ai entendu crier ‘Qu’est-ce que tu as toi ?’ puis il a commencé à tirer, nous sommes repartis dans l’autre sens au courant. C’est à ce moment-là qu’Ibrahim a été touché dans le dos, ‘Ils m’ont eu’, a-t-il dit. On a continué à courir quelques mètres ensemble pour se cacher derrière un recoin, là il est tombé.” »

Ensuite, il y a les violences « situationnelles ». Elles « ont généralement lieu lors d’une scène de la vie quotidienne au cours de laquelle les protagonistes usent de la force contre des Maghrébins qu’ils jugent dangereux. Pour l’auteur des faits, le but est généralement de protéger ce qui lui appartient, en tant que propriétaire légal, mais aussi d’un point de vue subjectif. Il peut s’agir de sa maison, de son commerce, des membres de sa famille, d’une femme, d’une fête nationale, d’un entre-soi ou simplement de sa tranquillité. » Ainsi par exemple, « À Marseille, en 1981, un homme tire depuis sa fenêtre sur Zahir Boudejellal alors âgé de 17 ans. Toufik Ouanès, âgé de 9 ans, meurt dans les mêmes conditions à la cité des 4 000 de La Courneuve en 1983. À Troyes, en septembre 1986, dans la cité du Point-du-Jour, un homme de 22 ans, propriétaire d’une carabine et habitant le huitième étage d’un immeuble tire depuis sa fenêtre sur un jeune homme de 23 ans. »

Ici, on pense à ce qu’écrit Elsa Dorlin dans son livre Se défendre. Celui-ci se termine par une évocation du meurtre de Trayvon Martin : le 26 février 2012, George Zimmerman, un bon citoyen américain engagé dans un programme de « voisins vigilants », abattit cet ado africain-américain dans un quartier blanc de la ville de Sanford en Floride. Trayvon avait le tort d’être noir et de porter un sweat shirt à capuche, ce qui avait semble-t-il suffi à mettre son assassin en position de légitime défense, définie en Floride comme le fait d’agir « pour se protéger si [une personne] ressent un sentiment de peur raisonnable l’incitant à croire qu’elle sera tuée ou gravement blessée[4] ». Un an et demi après les faits, Zimmerman sera acquitté malgré le fait qu’aucune preuve attestant une situation de légitime défense n’ait été produite par ses avocats. « George Zimmerman est un vigilant de l’État racial. Trayvon Martin était sans défense face à la menace d’être, en tant que jeune homme africain-américain, une proie abattable au nom de la légitime défense[5]. » C’est la peur raisonnable ressentie par son assassin qui légalise le meurtre de Trayvon. « La peur comme projection renvoie ainsi à un monde où le possible se confond tout entier avec l’insécurité, elle détermine désormais le devenir assassin de tout “bon citoyen”. Elle est l’arme d’un assujettissement émotionnel inédit des corps mais aussi d’un gouvernement musculaire d’individus sous tension, de vies sur la défensive[6]. » Je pense qu’il s’agit d’une bonne description de ce que Rachida Brahim entend par « violence situationnelle » : en cas de friction (ou de ce qui est ressenti comme tel), certains corps peuvent en éliminer d’autres car ils sont d’avance « tuables ».

Enfin il y a la violence « disciplinaire », dont on a un peu plus parlé ces dernières années grâce, entre autres, à l’action déterminée et opiniâtre de la famille et des amis d’Adama Traoré (mais on se souvient probablement aussi de l’assassinat à Paris par les « voltigeurs » – brigade motorisée aujourd’hui réapparue sous le nom de Brav-M – de Malek Oussekine, en 1986). C’est la violence exercée par la police (et assimilés : douaniers, gendarmes et autres représentants de l’autorité publique). J’en reprends ici un exemple qui me semble emblématique de ce que le MIB (Mouvement de l’immigration et des banlieues) avait nommé la « gestion coloniale des quartiers » : « À Fresnes, dans le Val-de-Marne, le 24 juin 1973, deux gendarmes accompagnés de policiers se rendent dans la cité des Groux pour interpeller un adolescent de 14 ans soupçonné de vol. D’après le témoignage du père, un ressortissant algérien de 73 ans, la famille subit alors une perquisition illégale pour la quatrième fois. Il explique qu’en voyant arriver les forces de l’ordre, leur fille de 8 ans, Malika Yezid, est montée en courant pour prévenir son frère. Ce dernier s’enfuit avant leur arrivée. Ils entrent malgré tout dans l’appartement. Le père raconte qu’ils ont été injuriés et menacés. Un des gendarmes gifle Malika devant lui. Malgré ses protestations, pendant que l’un d’entre eux l’interroge et le retient dans le séjour, Malika est emmenée et frappée dans une chambre : “Elle était en détresse, pleurait sans cesse, appelait. Après un quart d’heure, lui il sort, la petite vient derrière et tombe à plat ventre, elle ne bougeait plus […] c’est eux qui l’ont tuée et ils sont partis en riant.” Malika Yezid est transférée à l’hôpital, elle reste quatre jours dans le coma et décède. »

Ce qui passe après, dans ce cas-là précisément comme presque tous les autres, pourra aider à comprendre le titre choisi par Rachida Brahim : La race tue deux fois. Les parents de Malika « se constituent parties civiles et portent plainte pour violation de domicile, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort et non-assistance à personne en danger. Les gendarmes défendent une tout autre version. D’après eux, le seul coupable serait précisément le père de la victime. Ils déclarent que dans la cage d’escalier de l’immeuble, la petite les a insultés et traités de “sales flics” puis s’est réfugiée chez elle. Ces derniers auraient frappé à la porte de l’appartement pour en informer ses parents. Ils auraient alors vu le père gifler sa fille. Dans cette version, le père aurait par ailleurs refusé de donner son consentement à une perquisition. Les gendarmes se seraient retirés sans entrer dans l’appartement. Un communiqué résumant ces faits est publié par la préfecture, “il soulève la colère de la cité au point que la gendarmerie faillit être prise d’assaut”. »

Il y a ici une analogie avec le traitement du viol et des violences faites aux femmes : c’est le retournement de la culpabilité sur la victime. « Elle l’avait bien cherché, elle m’a provoqué, etc. », leitmotive des agresseurs et des tyrans domestiques.

Rachida Brahim le disait d’ailleurs dans une interview donnée à Jef Klak en 2017[7] et dans laquelle elle parlait des notions de « victimisation primaire » et « secondaire » : « La victimisation primaire désigne l’action par laquelle une personne est la cible d’une infraction et acquiert le statut de victime d’un point de vue légal. La victimisation secondaire advient au moment où cette même personne fait le récit de l’infraction dont elle a fait l’objet – lors d’un échange entre la victime et ses proches, mais aussi lors de la confrontation avec les institutions qui représentent les interlocuteurs des victimes. Il peut s’agir du système médiatique, éducatif, médical, policier ou judiciaire. Cette victimisation secondaire est provoquée par des attitudes de blâmes et d’inversement des responsabilités, par une banalisation des faits ou par l’existence d’un vide juridique. La victimisation secondaire a d’abord été mise en évidence par les analyses féministes portant sur les violences faites aux femmes. Les premières études menées sur la question des agressions sexuelles ont par exemple montré que les victimes de viol sont fréquemment considérées comme responsables de ce qui leur arrive – ce qui, de fait, accentue la violence initialement subie. […] Dans le cas qui nous intéresse, la victimisation secondaire a été provoquée par le traitement pénal et législatif de crimes racistes qui empêchait de caractériser le mobile raciste. »

Précisément, ce traitement pénal et législatif fait l’objet d’un examen serré par Rachida Brahim. Elle démonte une mécanique qui se révèle diabolique : en effet, d’un côté, les « immigrés » (l’un des termes par lesquels on désigne les étrangers venant travailler en France depuis les ex-colonies françaises d’Afrique subsaharienne et du Maghreb) sont l’objet de mesures spécifiques qui les catégorisent en une population « à part » – ce qui se traduit très clairement dans les accords et la convention de Schengen, qui règlent la « libre circulation des personnes » dans son espace (en gros, les pays européens) mais selon deux catégories : Européens et non-Européens, c’est-à-dire (toujours en gros) Blancs et non-Blancs. Rachida Brahim décrit les différentes mesures réglementaires et législatives qui ont été adoptées au fil des années et qui aboutissent à ce qu’il faut appeler la racialisation de certaines populations (restrictions sur le droit d’entrée, sur le droit au séjour, à l’acquisition de la nationalité, sans parler bien sûr du droit de vote, contrôles au faciès, etc.). Ce racisme structurel (étatique) entretient celui d’une partie importante de la population française (cf. les scores importants du Rassemblement national aux élections, mais aussi la campagne islamophobe menée par les plus hautes instances de l’État, à commencer par son chef lui-même, afin de capter les votes de cette population), ce qui ne peut qu’aboutir à des agressions racistes récurrentes – et je ne parle même pas ici des forces de l’ordre, dont on sait à quel point elle aiment Marine Le Pen et détestent les Arabes et les Noirs). Crimes racistes, donc. Et là, quand les victimes et leurs proches prétendent se défendre et obtenir réparation en alléguant du caractère raciste des agressions, il leur est répondu qu’il n’existe pas de « mobile raciste » qui permette de qualifier un acte violent à l’égard d’une personne racisée de… raciste (en fait si, il en existe un depuis la loi Gayssot de 2003, mais très restrictif : il n’est pris en compte que si l’on peut établir que des mots ou un discours raciste ont été prononcés par l’agresseur avant ou pendant l’acte). Soumises à un droit particulier (on pourrait dire : « d’exception ») dans le cours de leur vie ordinaire, les personnes racisées « tombent » dans le droit commun universaliste dès qu’elles pourraient se prévaloir du stigmate qu’on leur inflige. Là, elles deviennent miraculeusement des citoyens lambda – sans classe, sans genre, sans race, quelle horreur, cachez ce mot que nous ne saurions voir[8] ! Et si elles se mêlent de regimber, c’est contre elles que se retourne l’appareil répressif et ses supplétifs médiatico-politiques, comme on vient de le voir encore récemment à travers la mise en cause raciste de la famille Traoré par la présidente de la Ligue du droit international des femmes[9].

Mais puisque je viens de parler de la famille d’Adama Traoré, je dois ajouter que l’intérêt du livre de Rachida Brahim tient aussi à ce qu’elle retrace l’histoire des groupes qui se sont insurgés contre le racisme français – depuis les Comités Palestine et le MTA, Mouvement des travailleurs arabes, dans les années 1970, jusqu’aux différents comités Vérité et Justice contemporains en passant par la marche des beurs en 1983 et le MIB dans les années 1990.

Je n’ai pas rendu compte ici des chapitres qui relatent l’évolution de la législation antiraciste française et non plus des efforts de l’administration française pour « déracialiser » les crimes racistes – en particulier afin de répondre aux interventions de l’ambassade d’Algérie quand elle s’inquiétait des violences contre ses ressortissants en France. Mais ils sont très précis et donnent une très bonne idée de ce que c’est concrètement que le racisme structurel. C’est pourquoi je trouve ce travail vraiment excellent.

Je voudrais avant de terminer citer encore une fois son auteure : « […] certes, l’idée de race est déroutante, effrayante, scandaleuse… Mais du commerce d’esclaves africains aux contraintes migratoires les plus récentes en passant par l’expansion de l’empire colonial, les catégories raciales ont été et restent une des formes majeures de différenciation sociale de l’époque moderne et contemporaine. Cette lucidité me semble plus féconde que la cécité qui prévaut encore. […] Ce besoin de comprendre, mais aussi de transfigurer la violence, a rendu désuet un savoir sociologique surplombant et distancié. Je suis attachée aux savoirs comme les vieilles sorcières sont attachées aux onguents. Je suis attachée à un savoir enveloppant et pétri des émotions qui le précèdent et l’ont vu naître. Je tiens à un savoir qui puisse initier chacun d’entre nous à une manière saine et juste d’être au monde. »

En conclusion, je dois ajouter un message personnel à l’attention de Rachida Brahim. Voici quelques années, alors qu’elle cherchait à faire éditer sa thèse, nous avions pris rendez-vous au lendemain d’une réunion lors de laquelle elle l’avait présentée. Or, je ne lui avais pas posé un lapin, mais presque. Cette indélicatesse venait très certainement du fait qu’en tant qu’homme blanc, je n’étais pas assailli, comme elle, par le sentiment de l’urgence de faire connaître et de lutter contre les crimes racistes. À la lire aujourd’hui, je me rends compte que je lui dois des excuses : j’espère qu’elle voudra bien les accepter.

franz himmelbauer

[1] Ce qui lui a été reproché, à mots couverts, à l’Université : « À différentes reprises, j’ai expérimenté dans le milieu universitaire ce que d’autres vivaient dans le milieu judiciaire, à savoir la difficulté, voire l’impossibilité, à faire admettre l’existence de la racialisation et de sa violence. Cette mise en abyme, je l’ai vécue lors de ma soutenance de thèse : mon directeur de thèse et le président du jury m’ont expliqué que j’étais “hors-sujet”. D’après eux, le fait que je sois moi-même d’origine algérienne m’aurait empêchée de prendre de la distance avec le sujet. » (Entretien avec la revue Ballast : https://www.revue-ballast.fr/rachida-brahim-mettre-en-lumiere-les-crimes-racistes-cest-nettoyer-nos-maisons/#identifier_0_81245).

[2] Ibid. Dans la suite de cette recension, les citations non référencées proviennent toutes de l’ouvrage de Rachida Brahim.

[3] À ce propos, on peut voir aussi : http://cqfd-journal.org/1973-un-ete-raciste

[4] Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Paris, Zones Éditions, 2017. J’en ai rendu compte ici.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] https://www.jefklak.org/la-race-tue-deux-fois/

[8] Une énième version de ce déni de la race a quelque peu agité les médias ces derniers jours, à l’occasion de la publication de Race & Sciences sociales. Une socio-histoire de la raison identitaire, de Stéphane Beau et Gérard Noiriel, aux éditions Agone. Je renvoie à ce propos à la recension critique de Norman Ajari : « Impasses du réductionnisme de classe », à lire sur Mediapart.

[9] Voir la réponse d’Assa Traoré ici : https://assatraore.com/ma-reponse