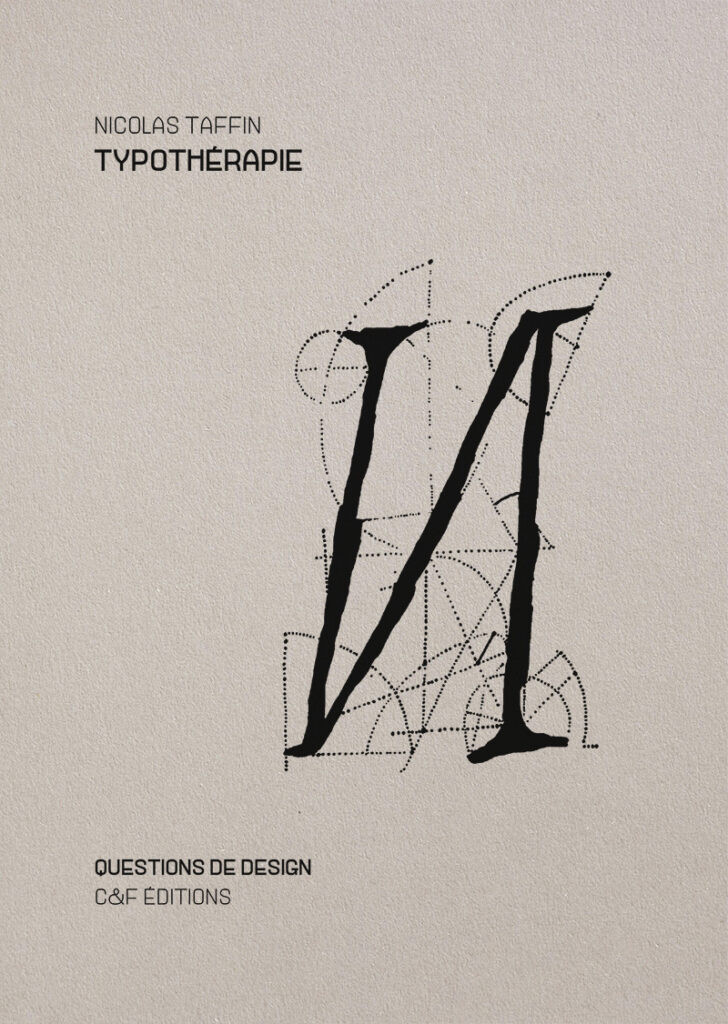

Nicolas Taffin, Typothérapie. Fragments d’une amitié typographique, C&F éditions, 2023

Nicolas Taffin, Typothérapie. Fragments d’une amitié typographique, C&F éditions, 2023

Typothérapie, qu’est-ce à dire ? S’agit-il de soigner par la typographie ou, à l’inverse, de soigner la typo qui en aurait bien besoin ? Ou des deux ? Et cette amitié : avec la typographie ou bien des typographes ? Ou, là aussi, les deux ? Quoi qu’il en soit, ce volume inaugure une nouvelle collection : Questions de design, chez C&F éditions, dont l’en-tête de la page d’accueil sur Internet annonce : « édition et édition électronique / Création, technologie et citoyenneté ». Il est beaucoup question dans le catalogue de communs, d’acquisition de savoirs, de vie numérique et aussi de soin, mais encore de critiques sérieuses et approfondies de la « Tech » et de sa terre d’élection, la Silicon Valley, de la « data », nouveau champ d’extraction de valeur et du développement de la société de surveillance à travers les NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication)[1]. Si j’osais, je parlerais volontiers pour désigner le courant de pensée qui s’exprime ici d’humanisme postmoderne.

D’humanisme, Nicolas Taffin en parle à propos de la naissance de l’imprimerie : « La superstructure idéologique qui fleurit sur le mode de production de l’imprimé à travers l’Europe est celle de l’humanisme. » (P. 136, dans « La revanche de Gutenberg »[2].) Certes. Cependant, le fait que parmi les premiers « best-sellers » (pardon pour l’anachronisme) de l’imprimerie – qui se confond souvent à l’époque avec la « librairie », au sens de l’édition – figurent un certain nombre de traités de démonologie et de sorcellerie, plus exactement de lutte contre ces deux phénomènes, mieux connue sous le nom de « chasse aux sorcières » donne à penser quant à cette idéologie humaniste. Armand Danet, présentant sa traduction du Malleus Maleficarum (Le Marteau des Sorcières), n’en recense pas moins de trente-quatre éditions, entre la fin du XVe siècle (1486, date de la première) et 1669, soit, estime Danet, plus de trente mille exemplaires mis en circulation à travers l’Europe[3] ! Tandis que Silvia Federici note qu’entre 1435 et 1487, on publia vingt-huit traités sur la sorcellerie (dont le Malleus)[4]. Loin de moi l’idée de reprocher à Nicolas Taffin cette association entre imprimerie (donc typographie) et humanisme qui semble tomber sous le sens tant elle est reconduite depuis longtemps (c’est, si je me souviens bien, ce que l’on nous enseignait à l’école, et je ne vous dis même pas quand c’était…). Au contraire, comme je le disais plus haut, elle m’a donné à penser, et poussé à fouiner dans quelques bouquins que je n’avais pas regardés de cet œil depuis qu’ils squattent dans ma bibliothèque… Ces livres érudits qui parlent des livres et de leur histoire omettent tous (bon, d’accord, là, tout de suite, je n’en ai consulté que trois[5], mais quand même…), alors qu’ils décrivent avec force détails les premières publications imprimées, ces fameux traités sur les sorcières (ou plutôt traités de chasse aux sorcières). Il est vrai qu’ils font tache et que leur existence remet en cause le cliché d’une Renaissance annonciatrice des Lumières et, donc, forcément plus « civilisée » et aux mœurs moins rudes que celles des temps obscurs qui la précédèrent (selon l’histoire-cliché, encore une fois). Ce que je veux dire par là, et j’en terminerai avec cet impromptu, c’est que le temps de l’humanisme est aussi celui des grandes chasses aux sorcières en Europe, comme je pourrais dire que le temps des démocraties triomphantes de la fin de la guerre froide est aussi celui de l’antiterrorisme.

Baste ! Je vois bien qu’en m’épanchant ainsi, je ne rends pas justice à Nicolas Taffin. Or, à une ou deux nuances près, je ne pense que du bien de son livre. D’abord en tant qu’objet de belle facture : cousu collé, couverture à rabats, beau papier, belle mise en page (et belles illustrations en noir et blanc), typo impeccable, en somme un objet que l’on a plaisir à tenir entre ses mains, ce qui est loin d’être le cas de beaucoup de « ces paquets de papier mal imprimés, mal reliés, mal faits qui se prétendent des livres[6] ». Vous me direz que c’est un minimum pour un auteur lui-même typographe et éditeur (cofondateur de la maison qui publie aujourd’hui ces textes). Peut-être. En tout cas c’est un plaisir pour le lecteur que je suis.

Et du point de vue du contenu, de ce que dit, raconte, rêve même – un des textes théoriques du recueil est basé sur un rêve qui conduit le rêveur à une « théorie imaginaire de l’écriture typographique » – est tout à fait stimulant pour la pensée – et je ne vois guère quoi demander de mieux à un livre. On comprendra peut-être mieux de quoi il est question en citant des extraits de la présentation de l’auteur (p. 13-16).

« J’ai commencé à m’intéresser vraiment à la typographie il y a un peu plus de trente ans, et jusqu’à présent je n’ai jamais lâché cet objet de pratique, de pensée et d’affection. […] Cette découverte s’est faite à une période charnière : au moment où la typographie a beaucoup changé, avec le numérique, la compression de la chaîne des métiers graphiques, la popularisation de ses savoirs, longtemps transmis dans l’oralité du compagnonnage. […] Ces années de mutation, je les ai traversées à la fois comme observateur critique, de par ma formation initiale de philosophe, et comme praticien, de par mes activités de graphiste et d’éditeur, mais aussi en curieux pas toujours sérieux, un peu approximatif. » Si j’en juge d’après ma lecture, Nicolas Taffin bosse sérieusement, mais en se défiant de l’esprit de sérieux (sans se prendre trop au sérieux) : voilà qui ne peut que le rendre sympathique, à mes yeux du moins. Que dit-il, finalement ? Le premier texte théorique qui ouvre le recueil (p. 22) s’intitule : « Une question typographique : la philosophie ». Son auteur, qui avait auparavant (le texte date de 1998) rédigé un travail de DEA de philosophie sur la typographie, par cette inversion quelque peu provocatrice des termes (on attendrait plutôt : « Une question philosophique : la typographie »), disait vouloir « avant tout témoigner du fait que la philosophie est réellement mise en jeu dans la typographie ». Et en effet, le discours philosophique ne s’incarne-t-il point dans du texte imprimé ? Ce qui nous invite à penser que « l’esprit philosophique ne saurait aborder la typographie, sa propre chair, comme un objet ordinaire ». Oui mais voilà, « si la publication imprimée est une manifestation usuelle de cette discipline qui ne cesse de se relire elle-même, le statut de cette manifestation en est pourtant comme refoulé ». Ce qui amène le « typosophe » (l’ami de la typographie, ainsi que se définit lui-même Nicolas Taffin) à poser trois questions, dont j’aborderai ici seulement la première – espérant par là ne pas faire trop long et aussi donner envie à qui me lira d’aller directement au texte découvrir les deux autres, tout aussi intéressantes.

Donc : « Sur quoi l’ignorance de la typographie se fonde-t-elle ? » D’abord, il y a la question de l’écriture. On sait que Platon, dans le Phèdre, s’en défie, car « déposer » le savoir dans une suite d’inscriptions serait risquer de l’effacer de la mémoire vivante (bon, moi aussi, je suis approximatif, je sais…) – et de donc de devenir idiot. Déjà les mots ne sont qu’une pâle copie des idées, leur écriture une copie de copie, alors la typographie, reproduction de l’écriture, viendrait au « troisième rang dans l’ordre du discours » et au « quatrième dans l’ordre des idées ». Pourtant, on peut remarquer deux choses importantes ce qui est à la base du corpus philosophique, soit l’alphabet. Premièrement, « avec l’alphabet, l’univers infini du savoir est renvoyé à une poignée de signes ». Si bien que cet univers pourrait aussi être dit fini, puisqu’il peut se décrire comme la totalité des combinaisons possibles de ces vingt-six lettres (« même s’il est difficile de la réaliser, ajoute Nicolas Taffin). « C’est pourquoi le philosophe nous renvoie sans cesse au monde des idées, que le langage ne peut contenir. » Autrement dit : le typo ferait bien de rester à sa place, qui est de composer ce que l’Auteur aura bien voulu lui fournir comme copie. Deuxièmement, la place du typo, justement, est devant sa « casse », ce meuble qui contient des « types » en plomb (des caractères). Ce sont les « atomes de la matière lisible […] classés dans leurs cassetins comme le sont les atomes par Mendeleïev ». Donc, la typographie, c’est l’atomisme appliqué au discours qui nous invite à penser dans la tradition matérialiste pour échapper à l’idéalisme. » Et Nicolas Taffin de nous rappeler que « c’est bien de l’écriture que Lucrèce part pour expliquer l’idée fondatrice de l’atomisme ». (« Réfléchis, dans nos vers même tu vois nombre de lettres communes à nombre de mots, et cependant ces vers, ces mots, est-ce qu’ils ne sont pas différents par le sens et par le son ? Tel est le pouvoir des lettres quand seulement l’ordre en est changé ! Mais les principes du monde apportent incomparablement plus d’éléments à la création des êtres et à leur variété infinie. » Lucrèce, De la Nature, I, 824-830.). Et tels les atomes, les éléments simples qui composent le discours (les lettres), et que l’on peut agencer, disposer à loisir, sont invisibles. Car la lettre imprimée n’est pas faite pour être regardée (vue) mais pour être lue. « La visibilité et la lisibilité sont comme des pôles. C’est l’un ou l’autre, il faut choisir. Nous avons choisi de séparer les images en deux : celles à lire et celles à regarder. »

C’est pourquoi une bonne typographie est celle que le lecteur ne « voit » pas – celle qui s’efface derrière les mots, les phrases, le texte en somme. À l’inverse, quand la typographie se montre, c’est souvent, par exemple, sur les affiches – souvent publicitaires, mais aussi politiques, ou revendicatives. En voici un exemple tout récent (trouvé grâce au site de graphistes Formes des luttes, qui propose au téléchargement toute une série d’affiches composées à l’occasion des manifs contre la réforme des retraites.

Où : Quand les caractères s’émancipent…

Une fois de plus, j’ai bien conscience de n’avoir donné qu’un aperçu bien insuffisant de ce livre. Mais si vous aimez la lecture et l’écriture (y compris leurs plus récents avatars sur différentes tailles d’écrans) et si vous pensez comme moi que les formes de la pensée ont quelque chose à voir avec ses contenus, alors lisez-le, vous ne serez pas déçu·e·s !

franz himmelbauer, pour Antiopées, le 10 mars 2023.

[1] J’ai déjà rendu compte ici-même de deux ouvrages de cette maison : Affaires privées. Aux sources du capitalisme de surveillance, de Christophe Masutti et La Pensée selon la tech. Le paysage intellectuel de la Silicon Valley, d’Adrian Daub.

[2] Typothérapie est un recueil de textes : « Du rationnel, de l’imaginaire, de l’inconscient, de l’intime, ensemble », dit leur auteur dans sa présentation (p. 15) Il a assemblé ces textes, poursuit-il, « non pas chronologiquement mais en quatre parties : des essais plus personnels, d’autres plus factuels, du pur Lure [Nicolas Taffin a présidé durant une quinzaine d’années l’association des Rencontres internationales de Lure, qui « examine l’écriture, son évolution et ses formes »], des témoignages amicaux. »

[3] Ceci à partir des grands centres éditoriaux de l’époque : Strasbourg d’abord, puis Spire, Nuremberg, Cologne, Paris, Lyon, Venise, Francfort, etc. Voir le tableau des publications proposé dans « L’inquisiteur et ses sorcières », introduction d’Armand Danet à sa traduction au Marteau des Sorcières, d’Henry Institoris et Jacques Sprenger, Jérôme Millon éditeur, 2017 [1990].

[4] Dans Caliban et la Sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, éd. Entremonde & Senonevero, 2014 [2004]. J’en ai parlé ici.

[5] 1. Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, Albin Michel, 1996 [1988].

- Jean-Paul Fontaine Le Livre des livres. Des Origines à nos jours, Hatier, s. d.

- BnF, Des livres rares depuis l’invention de l’imprimerie, 1998. Dans celui-ci figure une photo du « plus important traité politique français du XVIe siècle » (dans une très belle reliure, il est vrai) : Les Dix Livres de la République, de Jean Bodin. Il n’existe peut-être pas de belle édition d’époque de sa Démonologie des sorciers… (On en trouve par contre une édition critique préparée par Virginia Krause, Christian Martin et Eric MacPhail chez Droz, en 2016, dans une collection nommée Travaux d’humanisme et de Renaissance, ce qui nuance quelque peu mes remarques acides…).

[6] Dans une autre vie, j’ai participé à des émissions de radio avec La Quinzaine littéraire. Je cite ici (de mémoire) les mots de son fondateur et directeur, le regretté Maurice Nadeau, lors d’un des entretiens que nous avions réalisés alors.