Adrian Daub, La Pensée selon la tech. Le paysage intellectuel de la Silicon Valley, C&F éditions, 2022

Adrian Daub, La Pensée selon la tech. Le paysage intellectuel de la Silicon Valley, C&F éditions, 2022

Le titre est quelque peu énigmatique : c’est quoi exactement « la tech » ? Quelque chose qui penserait ? Bon, j’ai été voir le titre original, puisque le bouquin est traduit de l’anglais (américain) : What Tech Calls Thinking. An Inquiry into the Intellectual Bedrock of Silicon Valley. L’inconvénient, c’est que je ne sais pas l’anglais… Du moins ne l’ai-je pas appris à l’école (et même si… c’est si loin maintenant !). Enfin, je ne connais que quelques mots grapillés ici et là, puisqu’aussi bien j’utilise un ordinateur depuis un certain temps, et puis beaucoup de mots de cet idiome se sont installés dans notre vie quotidienne, ce contre quoi je n’ai pas entendu râler certains fachos français-d’abord, lesquels sont plus empressés, va savoir pourquoi, à s’inquiéter d’un « grand remplacement » aussi fantasmagorique qu’arabe, ou musulman, ou les deux, bref on ne sait plus très bien, on sait juste que c’est surtout un grand n’importe quoi. J’en veux pour preuve, s’il en était besoin, que j’aurais du mal à me référer à la version originale d’un titre en arabe, langue que je n’ai pas apprise non plus et que je ne sais même pas lire… Bref. En traduisant « au plus près », je dirais : « Ce que la tech appelle penser. Une enquête sur les [fondements, soubassements, bases] intellectuel·le·s de la Silicon Valley ». Oui, je sais, c’est lourd. De plus, ça ne règle rien : on a toujours ce sujet, « la tech », et aussi l’autre, qui s’y substitue dans le sous-titre : « la Silicon Valley ». Comme à l’accoutumée, j’avais attaqué ma lecture sans m’attarder sur le titre[1] mais très vite, j’ai réalisé que j’ignorais ce que désignent précisément ces deux noms, le commun et le propre. Le commun m’a paru plus vague et plus compliqué, voire impossible à définir (ce qui est le propre du commun, si j’ose dire). J’ai donc commencé mon « enquête préalable » par le nom propre.

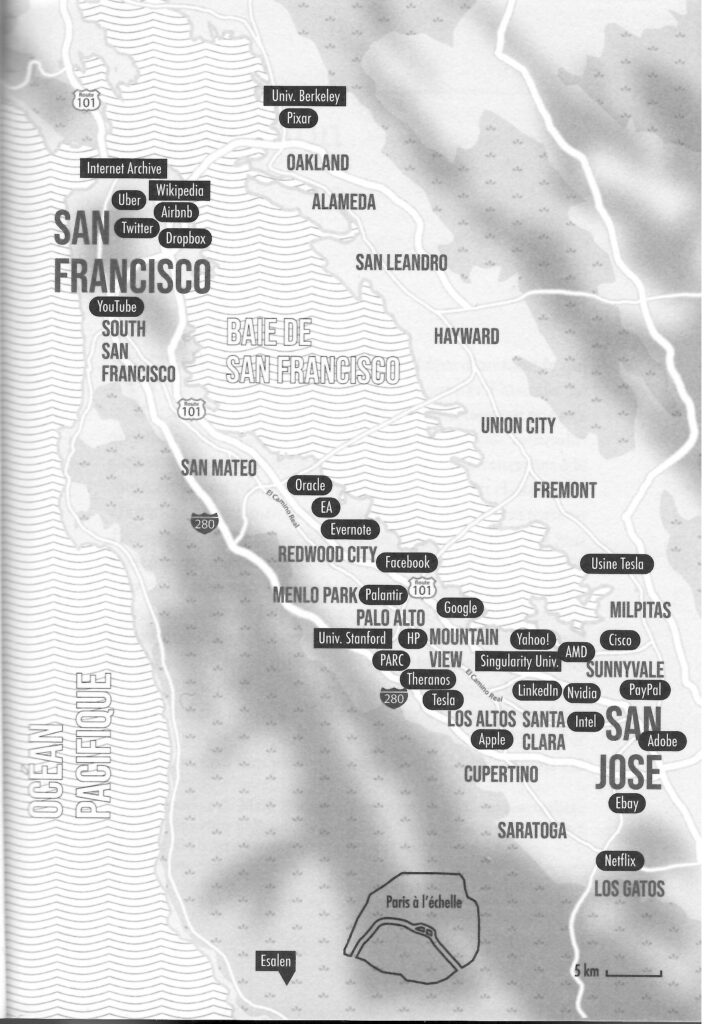

« Silicon Valley » : combien de fois ai-je entendu ou lu ce nom, presque devenu un nom commun (au moins selon mon entendement), aux contours quasiment aussi vagues que « la tech », justement, dont il semble souvent représenter l’adresse (au sens d’une adresse postale) ? Je n’avais cependant jamais eu la curiosité de la situer, cette adresse. Revenant au début du livre (j’en étais déjà au troisième chapitre quand j’ai réalisé cette ignorance coupable), je me suis donc penché sur la carte de cette fameuse vallée (qui figure en page 9) : elle présente, autour de la baie de San Francisco, Californie, les noms d’un certain nombre de villes et ceux d’un certain nombre de firmes mondialement connues dont trois des cinq désormais fameuses GAFAM, Google, Apple, Facebook – les deux autres : Amazon et Microsoft, étant basées également sur la côte ouest des États-Unis, mais beaucoup plus au nord, à Seattle, (État de Washington). Ce que l’on ne distingue pas très bien sur cette carte, ce sont les reliefs – en fait, toutes les villes et firmes en question sont installées le long de la baie (principalement sur ses rives sud et ouest, même s’il y en a aussi à l’est) dans une zone de plaine séparée de l’océan Pacifique, plus à l’ouest, par la chaîne des Santa Cruz Moutains. C’est cette disposition particulière qui a valu à cette plaine le nom de vallée, ce que, du point de vue strictement topographique, elle n’est pas[2].

Cette région de quelque 200 km2, qui « ne correspond pas à une entité administrative » mais est « définie par son activité économique », comprend « environ trois millions d’habitants » et « son PIB équivaut à celui d’un pays comme le Chili » (dixit Wikipédia). Pour mémoire, le Chili s’étend sur un peu plus de 750 000 km2, compte presque 20 millions d’habitants et son PIB se montait à environ 330 milliards de dollars en 2020 (idem).

Cette région de quelque 200 km2, qui « ne correspond pas à une entité administrative » mais est « définie par son activité économique », comprend « environ trois millions d’habitants » et « son PIB équivaut à celui d’un pays comme le Chili » (dixit Wikipédia). Pour mémoire, le Chili s’étend sur un peu plus de 750 000 km2, compte presque 20 millions d’habitants et son PIB se montait à environ 330 milliards de dollars en 2020 (idem).

On admettra que le contraste est brutal. Je crois savoir que le développement économique du Chili a été limité par la volonté des États-Unis de le maintenir, comme la plupart des autres pays dits du tiers-monde, en position subalterne, quitte à ourdir un coup d’État militaire contre le régime démocratique lorsque ce dernier prétendit s’émanciper de la tutelle yankee. Mais j’ignorais jusqu’ici comment, de l’autre côté du manche, s’était constituée la puissance financière de la Silicon Valley. J’ai trouvé là-dessus un article tout à fait éclairant rédigé à l’intention des enseignants de géographie par un inspecteur de l’Éducation nationale[3]. Dès son « chapô », il nous dit que la Silicon Valley « s’est spécialisée dans les fonctions de commandement et de conception, ce qui en fait un haut-lieu de l’innovation mondiale et de la puissance états-unienne dans le monde ». Ensuite, il nous apprend que « deux grands facteurs expliquent son développement initial : la présence d’une grande université technologique, le rôle des financements militaires ».

L’université est celle de Stanford : « Dotée d’un campus de 33 km2, cette université privée compte aujourd’hui 17 000 inscrits, dispose d’un budget de 24,8 milliards de dollars de dotations, emploie 14 700 salariés, accueille 16 500 étudiants et présente un taux d’admission de seulement 5 %. Elle a produit 83 prix Nobel, 27 lauréats des Turing Award (récompense en informatique) et 8 médailles Fields (mathématiques). Considéré comme l’embryon de la Silicon Valley, le parc technologique et industriel de l’université, le Stanford Research Park, ouvert en 1953 et qui s’étend sur 2,8 km2, a pour objectif de faciliter l’essaimage des projets de recherche des laboratoires universitaires vers l’industrie. Il regroupe aujourd’hui 150 entreprises et 23 000 emplois dans 140 bâtiments, dont des firmes comme Hewlett-Packard, Lockheed Martin, Tesla Motor, Nest Labs ou SAP[4]. »

Quant aux financements militaires : « […] Le grand essor de la Silicon Valley débute en fait dans les années 1950-1960 avec la guerre froide et l’explosion des budgets militaires du Pentagone qui dopent l’économie locale et régionale. Ainsi, de 1960 à 2010, l’US Air Force dispose à Sunnyvale d’une base pour le contrôle des satellites militaires (Air Force Satellite Test Center). Le nom de Silicon Valley – la vallée du silicone (sic)[5] – est lui-même directement lié au développement des composants électroniques pour l’informatique (calculs balistiques et pour la force nucléaire) et l’électronique embarquée (systèmes d’armements, fusées, missiles…). Rappelons aussi que l’Internet n’aurait jamais vu le jour sans l’Arpanet, le premier réseau à transferts de paquets développé au tournant des années 1960-1970 par l’Advanced Research Projects Agency (Arpa), l’ancêtre de la Darpa, l’Agence innovation du Pentagone, créée justement en 1958 par le Président Eisenhower pour contrer l’URSS à la suite du lancement du Spoutnik.

« Initialement très militarisée, l’innovation débouche sur des applications civiles de plus en plus nombreuses. Sur ces bases, la Silicon Valley a joué un rôle majeur dans l’émergence de géants des composants électroniques, puis de l’informatique et enfin du web. La société Intel, fondée en 1968 à Santa Clara, est depuis devenue un des géants mondiaux des composants électroniques. Née en 1976 à Cupertino, Apple est aujourd’hui un groupe mondial, tout comme Facebook, née en 2004 à Palo Alto ou Twitter, née en 2006 à San Francisco. […]

« À partir des années 2000, le Pentagone et plus largement tout le complexe militaro-sécuritaire états-unien (Pentagone ou Département de la défense, CIA ou Central Intelligence Agency, NSA ou National Security Agency) renouent largement leur collaboration avec les firmes de haute technologie de la Silicon Valley, comme en témoignent en 2013 les révélations d’Edward Snowden sur le système de surveillance mondial déployé par la NSA sur le web et l’internet. La CIA se dote ainsi du fonds d’investissement In-Q-Tel au début des années 2000 afin de soutenir financièrement le développement de 171 start-up en vingt ans. Alors que l’intelligence artificielle est devenue un enjeu majeur, le Pentagone propose en 2018 la création d’une Commission de sécurité nationale pour l’intelligence artificielle (National Security Commission for Artificial Intelligence), copilotée par l’ancien PDG de Google Eric Schmidt et l’ancien secrétaire adjoint à la Défense Robert O. Work, avec pour objectif la sauvegarde de la prépondérance techno-militaire de la première puissance mondiale. Enfin, le Defense Innovation Advisory Board, un organe consultatif du Pentagone, veut accélérer les transferts d’innovations des firmes de la Silicon Valley vers le Département de la Défense[6]. »

Très bien, me direz-vous, mais quid de La Pensée selon la tech ? Il est vrai que je pourrais donner l’impression de m’être un peu égaré en cherchant à me renseigner un peu plus sur la Silicon Valley. Cependant, cela ne m’a pas paru inutile. J’ai l’impression que ce livre, écrit par un professeur de littérature comparée de l’université Stanford, s’adresse à un public déjà « averti » – en ce qui me concerne, en tout cas, il me semble l’avoir mieux compris après la lecture dont je viens de donner des extraits – et donc, qu’il n’expose suffisamment l’historique et le contexte des discours qu’il décortique, puisqu’il s’agit surtout de cela : « […] examiner ce que le monde de la tech pense faire lorsqu’il lève le nez de ses tâches quotidiennes – lorsqu’il affirme changer le monde, révolutionner X ou libérer Y. […] Ce livre traite de concepts et d’idées qui se veulent novateurs, mais qui ne sont en réalité que des thèmes éculés revêtus de sweat à capuches. La rhétorique de la Silicon Valley peut sembler inédite, mais elle s’ancre en réalité dans des traditions américaines très anciennes – des assemblées revivalistes sous tente au publireportage, de la prédestination au développement personnel » (Introduction).

Adrian Daub a divisé son exposé en sept chapitres consacrés chacun à des idées dont il nous prévient dans son introduction qu’elles « fonctionnent ainsi : elles sont communes, largement partagées et faciles à invoquer, même si personne ne prend la peine de chercher à comprendre leur origine ou leur application exacte ». Une des conséquences de ce flou plus ou moins délibérément entretenu (on pourrait peut-être aussi parler de la paresse intellectuelle engendrée par la condition de privilégié), c’est que « bien des idées de ce type, selon Daub, sont employées par des personnes qui n’adhèrent pas réellement à la philosophie dont elles sont issues – ou qui y adhèrent sans s’en rendre compte ». Les sept chapitres sont titrés chacun par un mot. Je ne les examinerai pas tous ici, ce serait trop long.

Le premier de ces mots est « Décrochage ». Les success stories des milliardaires de la tech (genre Bill Gates, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg – respectivement fondateurs de Microsoft, Apple et Facebook) racontent très souvent, entre autres, qu’ils ont interrompu de brillantes études dans une université prestigieuse comme Harvard afin de pouvoir se consacrer à leur future réussite professionnelle. Selon Daub, cette histoire de décrochage s’inspire de la contre-culture des années 1960, particulièrement d’un célèbre slogan lancé par Timothy Leary au Human Be-In organisé dans le Golden Gate Park de San Francisco en 1967 : « Turn on, tune in, drop out » (« Viens, écoute, décroche »). « Au cœur de cette notion de décrochage », poursuit Daub, il y avait alors « l’idée qu’en se repliant sur son soi particulier, on se connecte à une conscience plus large, plus globale », de remettre en cause une certaine vision conventionnelle du monde, en somme. Aujourd’hui, le décrochage, c’est « une ligne de plus dans [un] CV ». C’est chic et choc, comme disait l’autre. Mais cette histoire est racontée après-coup et ne concerne que d’anciens étudiants blancs issus des classes moyennes, voire supérieures, et qui, s’ils n’avaient pas réussi à monter leur boîte, auraient toujours pu rentrer au bercail… soit à l’université, ce que beaucoup, dont on ne raconte pas l’histoire, choisissent de faire après un petit tour dans le « monde extérieur ». Un monde extérieur qui, nous dit Adrian Baum, ressemble d’ailleurs étrangement à un campus universitaire élargi : « […] la rupture avec le milieu universitaire est loin d’en être un rejet, surtout d’un point de vue social. Zuckerberg a abandonné Harvard et s’est rapidement installé dans ce qui, en fin de compte, avait tout d’une colocation étudiante à Palo Alto. Dans plusieurs grandes maisons victoriennes d’Alamo Square Park à San Francisco, on trouve des espaces de vie et de travail collectifs, lieux hybrides au croisement de la communauté hippie la plus chic que vous ayez jamais vue et du logement universitaire le plus chic que vous puissiez imaginer. Et ce, bien que leurs habitants appartiennent à la génération de Zuckerberg plutôt qu’à celle en âge de fréquenter l’université. » Un collègue de Daub, « qui a enseigné à des générations de futurs employés de la tech à Stanford » lui rapporte avoir observé que certains de de ses étudiants « les moins enthousiastes » ont choisi la tech « non par désir d’argent, mais plutôt par désir de rester à proximité du campus. » « Tout cela, conclut Daub, semble définir la façon dont la tech pratique le décrochage universitaire : c’est une prise de risques en définitive très peu risquée. »

Le chapitre intitulé « Contenu », quant à lui, soutient que les thèses de Marshall Mac Luhan ont joué un rôle très important dans l’idéologie de la tech. On se souvient de ce résumé : le message, c’est le médium. Ce qui signifie, pour faire simple, que la forme prévaut sur le fond et, partant, qu’une société est plus influencée par ses technologies de communication que par les contenus qu’elles véhiculent. Dans le langage du design thinking fort prisé dans la Silicon Valley et le milieu de la tech en général, cela pourrait se traduire par « peu importe ce que vous vendez, l’essentiel est de mettre au point la bonne plateforme pour le faire ». Amazon me semble fournir l’illustration la plus parfaite de ce précepte. Daub donne quelques autres exemples, dont celui de Yelp, une plateforme sur laquelle on peut trouver des avis de consommateurs qui, d’ailleurs, sont la plupart du temps des consommatrices, sur des commerces de proximité fréquentés par d’autres consommatrices. Les programmeurs de Yelp sont surtout des hommes : « Les hommes construisent les structures. Les femmes les remplissent[7]. » Ces dernières ne reçoivent aucune rémunération pour leur travail sans lequel, pourtant, la plateforme ne saurait exister. « L’entreprise, la technologie, la marque se concentrent sur la plateforme. Le contenu, lui, est accessoire – en dépit du fait que peu de gens visitent une plateforme pour autre chose que son contenu. » Ce modèle s’applique à toutes sortes de plateformes, y compris par exemple les Deliveroo et autres Uber Eats, ou bien sûr Uber, qui refusent systématiquement de considérer les gens qui triment à leur service comme leurs employés.

Comme je l’ai dit, le livre comprend sept chapitres sur lesquels il serait trop long de s’étendre ici. Je m’en tiendrai donc à un troisième, qui porte le titre de « Disruption », un mot dont le caractère… disruptif semble déjà quelque peu émoussé à cette heure, tant il a été utilisé depuis… depuis quand, au fait, je ne sais pas précisément, mais toujours est-il qu’il vieillit mal, comme ces bâtiments ultra-modernes qui paraissent si vite décatis avant même d’avoir acquis une quelconque patine d’ancienneté. Ce terme me semble emblématique du discours de la tech, tant il pare d’une auréole d’innovation et de rupture la réalité persistante du capital dans sa version militaro-médiatico-industrielle.

Toutefois, selon Adrian Daub, c’est un peu plus complexe : car si l’usage que fait la tech du terme disruption sert effectivement de poudre aux yeux masquant des continuités indiscutables comme celles du capitalisme et de l’exploitation qui va avec (pensons par exemple au statut des femmes de ménage dans une start-up hautement « disruptive »), il célèbre aussi des discontinuités. Ainsi par exemple celui qui rédige ces lignes sur l’écran d’un des produits phares de la Silicon Valley a-t-il grandi et passé une bonne partie de sa vie d’adulte sans avoir le moindre contact avec un ordinateur… Quant au smartphone, ou même au téléphone mobile (je ne me suis toujours pas résolu à me servir d’un smartphone), imaginez le décalage qu’ils peuvent produire dans l’esprit de quelqu’un qui n’a longtemps connu que des téléphones fixes, à touches et même à cadran rotatif… Et puisque je suis dans des histoires de vieux, je vais vous en raconter une bien bonne : en 1973, quand je suis arrivé ici, quelque part dans les collines du sud-est de la France, à la campagne, nous n’avions même pas un téléphone à cadran. L’engin avait la même forme que ce dernier, sauf qu’à la place du cadran avec les chiffres et la pièce de plastique qui tournait, il y avait simplement une sorte de petite manette, que l’on actionnait afin d’obtenir une opératrice à laquelle on communiquait le numéro que l’on souhaitait joindre. Si ce n’était pas trop loin, elle nous mettait en relation de suite, mais si on voulait appeler à l’étranger, mettons en Suisse, par exemple (pas au Kazakhstan, hein !), alors on disait : « Bonjour, je voudrais les anneaux pour la Suisse, s’il vous plaît » et l’opératrice nous répondait « Oui, il y aura huit heures d’attente », on raccrochait et elle nous rappelait huit heures plus tard. J’ai oublié à quel moment on lui précisait le numéro que l’on voulait joindre, tout au début ou seulement lorsqu’on était rappelé… et le délai d’attente était variable, mais je me souviens parfaitement que cela durait des heures. Quant à nous, notre numéro de téléphone était le 9 à L. (L étant l’initiale du nom du village). Bon voilà, je suis disrupté, en quelque sorte.

Adrian Daub nous propose une petite généalogie de cette idée de disruption : elle s’origine selon lui chez Marx et sa vision du capitalisme dont les flux de travail, de marchandises (ok, je sais, le travail en est une aussi), de monnaie et de… capital viennent détruire l’Ancien Régime jusque dans ses fondements, entraînant la société humaine dans un tourbillon ininterrompu qui, à la fin, se terminera par la révolution. Disruption suprême, en quelque sorte. Fin de l’histoire, et donc de la disruption. Après lui, l’économiste autrichien Schumpeter théorise la « destruction créatrice » (substitution de technologies plus « évoluées » aux précédentes et donc de nouveaux marchés aux anciens, etc. : voir plus haut mes histoires de vieux). Apparemment, lui aussi pensait que tout ça finirait en socialisme, en gros parce que ce n’était pas tenable autrement à long terme. Que ce ne soit pas tenable, c’est bien ce que nous constatons chaque jour un peu plus – je ne développe pas, cela semble assez évident.

« L’essentiel du discours autour de la disruption s’inspire clairement de l’idée de la destruction créatrice, écrit Adrian Daub, mais elle la réinterprète à bien des égards. » Et il ajoute un peu plus loin : « Bien souvent, le discours sur la disruption est une théodicée[8] de l’hypercapitalisme. La disruption est une nouveauté pour celles et ceux qui craignent la véritable nouveauté. Une révolution pour les personnes qui n’ont rien à gagner de la révolution. »

Ça ne vous rappelle rien ? Genre, un candidat à la présidence de la République qui publia, en guise de programme électoral, un livre intitulé Révolution ? Sinon, vous pourrez toujours vous reporter à cet entretien de l’ex-candidat avec le magazine états-unien Forbes, en avril 2018. Sur la couverture dudit magazine s’étale le sourire plein de dents du désormais Président avec ce titre qui claque : « Leader of the free market » et, plus discret mais bien visible également, ce commentaire : « French President Emmanuel Macron : “I want this country open to disruption” ».

À l’époque, l’hebdomadaire français Marianne avait titré, commentant cet entretien : « Dans Forbes, un Macron obsédé par la disruption et plus thatchérien que jamais », relevant que le « French President », qui avait répondu en anglais[10] aux questions de Forbes, avait utilisé six fois en vingt minutes le terme disruption – quant à moi, j’ai trouvé huit occurrences de « disruption » (deux fois), « disrupted » (deux fois aussi), « disruptive » (deux fois encore), « disrupting » et « disrupt » (une fois chacun). Marianne présentait ainsi le verbe « disrupter » (lequel n’apparaît pas du tout, dans aucune des variantes citées ci-devant, dans la traduction française de l’entretien[11] mise en ligne par Forbes ) : « Disrupter : ce terme, signifiant grosso modo “bouleverser en profondeur une situation” est d’habitude plutôt utilisé par les patrons de start-up et les as du marketing. » Bon. C’était au printemps 2018, rappelez-vous. Avant l’irruption des Gilets jaunes en automne de la même année. Macron a un peu moins disrupté depuis, même s’il n’a pas changé de politique, puisque « There is no other choice », comme il disait à Forbes. Cela dit, on comprendra peut-être un peu mieux ce qu’il a en tête en lisant La Pensée selon la tech, qui aurait presque pu se nommer La Pensée selon Macron (je recommande vivement de lire la transcription de l’entretien avec Forbes avant le livre, ce que je n’avais malheureusement pas fait, vu que j’écris toujours ces chroniques à coups de bâtons, comme dit l’autre, et que je ne m’étais pas suffisamment documenté avant). Quoi qu’il en soit, c’est un livre intéressant, au moins pour les provinciaux d’un certain âge comme moi, ceusses qui n’ont pas encore bien pigé comme ça marche, tout ce bazar, et qu’est-ce que c’est que cette peuplade étrange qu’on nomme « la tech ».

À l’époque, l’hebdomadaire français Marianne avait titré, commentant cet entretien : « Dans Forbes, un Macron obsédé par la disruption et plus thatchérien que jamais », relevant que le « French President », qui avait répondu en anglais[10] aux questions de Forbes, avait utilisé six fois en vingt minutes le terme disruption – quant à moi, j’ai trouvé huit occurrences de « disruption » (deux fois), « disrupted » (deux fois aussi), « disruptive » (deux fois encore), « disrupting » et « disrupt » (une fois chacun). Marianne présentait ainsi le verbe « disrupter » (lequel n’apparaît pas du tout, dans aucune des variantes citées ci-devant, dans la traduction française de l’entretien[11] mise en ligne par Forbes ) : « Disrupter : ce terme, signifiant grosso modo “bouleverser en profondeur une situation” est d’habitude plutôt utilisé par les patrons de start-up et les as du marketing. » Bon. C’était au printemps 2018, rappelez-vous. Avant l’irruption des Gilets jaunes en automne de la même année. Macron a un peu moins disrupté depuis, même s’il n’a pas changé de politique, puisque « There is no other choice », comme il disait à Forbes. Cela dit, on comprendra peut-être un peu mieux ce qu’il a en tête en lisant La Pensée selon la tech, qui aurait presque pu se nommer La Pensée selon Macron (je recommande vivement de lire la transcription de l’entretien avec Forbes avant le livre, ce que je n’avais malheureusement pas fait, vu que j’écris toujours ces chroniques à coups de bâtons, comme dit l’autre, et que je ne m’étais pas suffisamment documenté avant). Quoi qu’il en soit, c’est un livre intéressant, au moins pour les provinciaux d’un certain âge comme moi, ceusses qui n’ont pas encore bien pigé comme ça marche, tout ce bazar, et qu’est-ce que c’est que cette peuplade étrange qu’on nomme « la tech ».

franz himmelbauer, le 14 mai 2022

[1] Pour rendre justice à l’éditeur, je dois dire que l’aspect exotique de ce titre (à mes yeux, du moins) a bien retenu mon attention et m’a donné envie de lire le livre. Il (l’éditeur) a bien fait son métier, donc.

[2] Je me permets d’insérer ici une reproduction de cette fameuse carte, en espérant que l’éditeur ne m’en voudra pas (je ne lui ai pas demandé l’autorisation).

[3] Laurent Carroué, « La Silicon Valley, un territoire productif au cœur de l’innovation mondiale et un levier de la puissance états-unienne » (2019), https://geoconfluences.ens-lyon.fr.

[4] Ibid.

[5] Je me permets de rectifier : silicium (c’est un exemple typique de « faux ami »).

[6] Ibid.

[7] À propos des rapports de genre, il me semble intéressant de citer ici un extrait de ce qu’en dit l’article de Wikipédia sur la Silicon Valley : « […] Rashad Robinson, directeur de Color of Change, souligne le manque de diversité dans tous les types de postes de la Silicon Valley. Non seulement les emplois technologiques, mais même les emplois dans les domaines du marketing et de la vente sont attribués selon lui “de manière disproportionnée à des candidats blancs et masculins”. La sous-représentation des femmes est considérée comme une des principales causes de la normalisation de comportements sexistes dans les entreprises de la Silicon Valley. La journaliste Emily Chang a ainsi mis en évidence la diffusion, au sein de la technopole californienne, de la “culture Bro” (littéralement « culture des frères », en anglais brothers), caractérisée par la connivence entre hommes et l’esprit de compétition, et réputée pour sa misogynie. Dans un ouvrage intitulé Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley (2018), elle évoque l’homogénéité excessive d’un milieu composé en grande majorité d’hommes blancs, riches, hétérosexuels, la pratique des sex-parties, devenue monnaie courante, de même que les micro-agressions contre les femmes. Selon une enquête de 2016, 60% des femmes travaillant dans la Silicon Valley ont rapporté des faits de harcèlement. Uber, Twitter, Apple, et Google sont considérées comme les entreprises où les inégalités de genre sont les plus marquées. Cette hégémonie des bros a des conséquences sur la production technologique et de ce fait, sur la vie sociale dans son ensemble. Ainsi par exemple la fréquence des cas de trollage et de harcèlement sur Twitter pourrait être liée à la manière dont ce réseau a été conçu, dans un milieu professionnel qui tend à considérer ces types de conduite comme non problématiques. »

[8] Selon mon dictionnaire, « partie de la philosophie qui traite de l’existence et des attributs de Dieu ».